Дополнено 20.12.2020 г.

Глава 1

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ СТРОЙ

§ 1. Образование больших и малых семей

До середины XVIII века Усть-Цилёмская слободка была в числе двух русских поселений на Нижней Печоре. О раннем периоде её развития сведения скудны, в частности, о численном составе мужчин в семье сообщается в материалах первой ревизии 1719-1723 годов. Всего по данным 1722 года в слободе насчитывалось 229 душ (мужского населения), 17 больших семей, 26 – малых (из них прибывших в Усть-Цильму на момент переписи 1719 года – 11 семей; 1721 году – шесть семей). В числе переселенцев указаны выходцы с Кевролы, Пинеги, Мезени, «Пучемской деревни», «Белощёнской деревни». По итогам второй ревизии (1745 год) новых поселений в окрестностях Усть-Цильмы также не выявлено, и только во второй половине XVIII века отмечены четыре новые деревни, о чём становится известно из материалов четвёртой ревизии (1782 год). По её итогам, всего насчитывалось пять селений: с численностью два-три дома – одно селение; четыре-шесть домов – два селения; семь-десять домов – одно селение; 31-45 домов – одно селение. Число домов с избой и клетью –140, число семей бездомовых – 14; домов без клети нет. Население по ревизии 1782 года насчитывает 148 дворов, мужчин 477, женщин – 563, всего – 1040 человек (в графах «в том числе раскольников» стоит прочерк). Бобыльих дворов – 14, в них душ, не имеющих земельного надела и в силу этого не несущих государственных повинностей, –13.

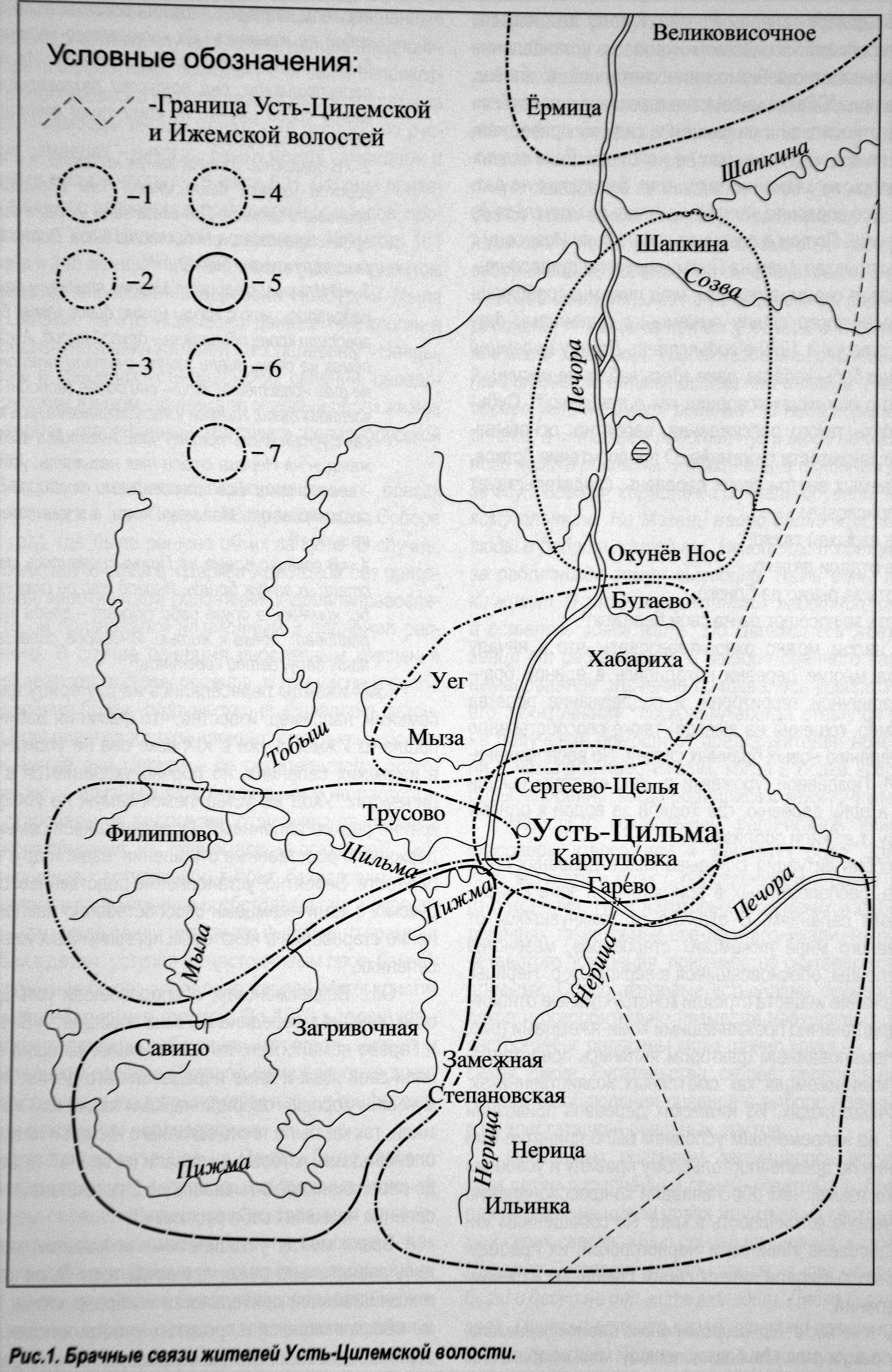

Массовое образование выселков и деревень по Нижней Печоре и притокам Цильме, Пижме, Нерице приходится на середину XIX века; фиксируется до 1930-х годов. До конца 1700-х годов все селения с центром Усть-Цильмой располагались в прибрежной полосе в пределах 20 вёрст (мотив выселения – близость к пахотной земле); в последующие 100 лет – в пределах 40 вёрст (обилие пожен и близость к рыболовным озёрам и тоням); 30-60-е гг. XIX века – 160-170 верст (исключительно из-за удобства пользования рыболовным тонями и озёрами, местами охоты на птицу). В 1920-1926 годах переселения крестьян в пределах Усть-Цилёмского волостного исполнительного комитета происходили по причине «тесноземелья» и были немногочисленными: из Пижмы на Печору прибыло восемь семей, осевших в пределах Росвинского и Ермицкого сельсоветов; в Бугаевский и Росвинский поселения переселилось свыше 30 семей, многие селились на необжитых местах.

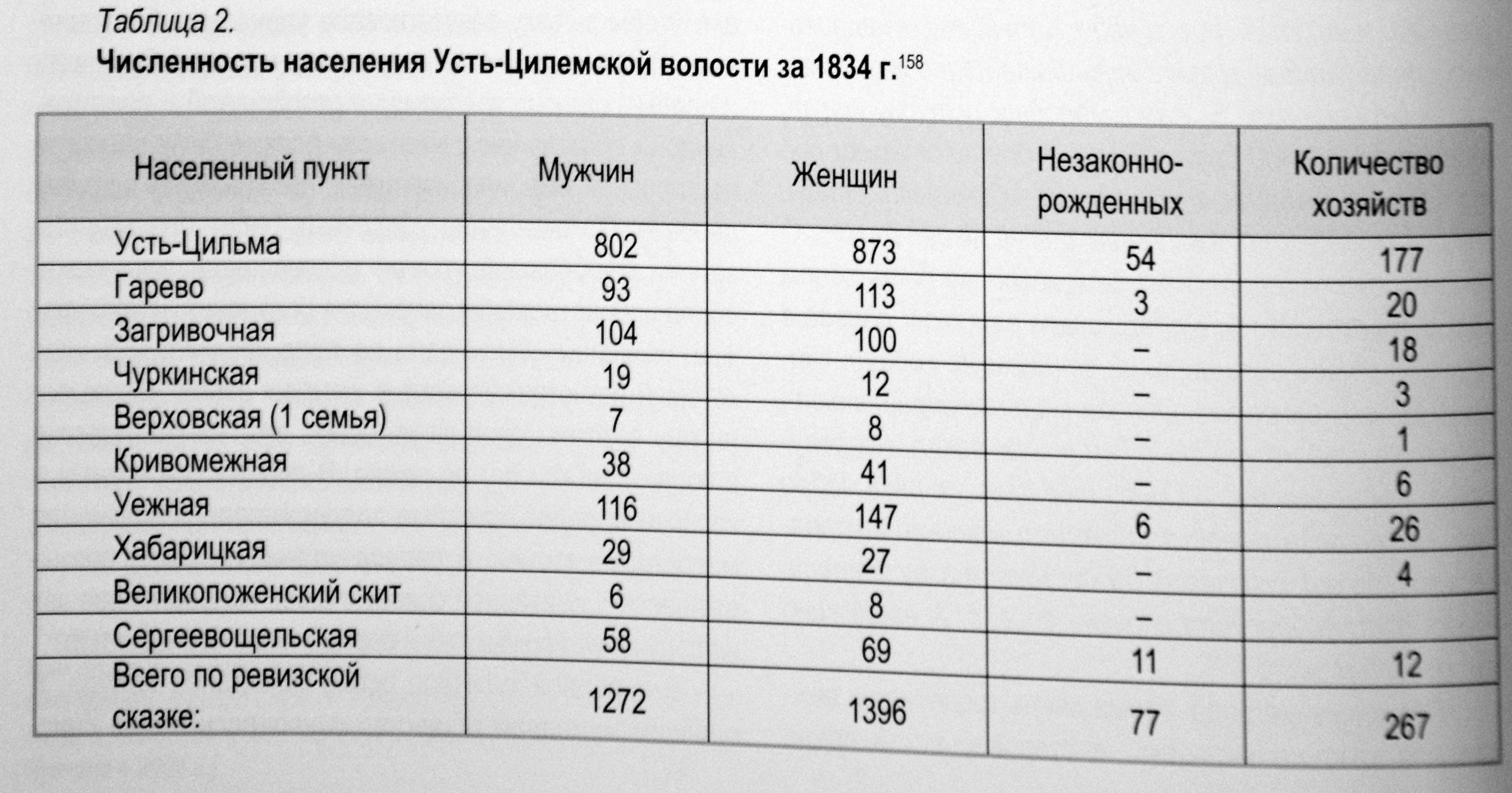

Формирование больших и малых семей у печорских крестьян в ХIХ-ХХ веках было обусловлено миграционными процессами, производственной деятельноcтью, образованием деревень и численностью населения. По данным ревизской сказки 1834 г., в Усть-Цилёмской волости упомянуто 10 селений, а общая численность населения в них составляла 2668 человек (1272 муж. и 1396 жен.). Переселенцы, мигрировавшие в пределах Усть-Цилёмской волости, переселялись как большими, так и малыми семьями. Осваиваясь на местах, представители больших семей не спешили разделяться на малые семьи и сохраняли большую семью – важнейшего условия для выживания и дальнейшего развития, представленную единым трудовым коллективом с общим имуществом; и только приданое невесток оставалось их личной собственностью. Преобладали отцовская и братская семьи с различным численным и поколенным составом. Средняя численность семейства равнялась 10-17 человек, в котором могли проживать родители с детьми, внуками и правнуками; женатые братья с семьями; женатые братья и сестры, причём сестра могла быть как одинокая, так и с внебрачным ребенком.

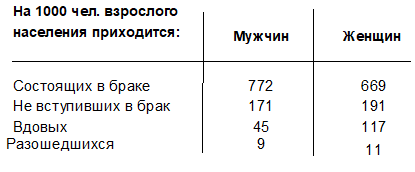

Сохранение больших семей зависело и от вида хозяйствования. Там, где население занималось земледелием, дольше сохранялись неразделённые семьи, поскольку того требовала организация труда. В более северных, преимущественно промысловых, селениях разделение на малые семьи происходило быстрее. В пределах проживания семьи расчищалась тоня, чаще называвшаяся по имени главы хозяйства, например, «Васина тоня», которая содержалась им и его детьми. Рыболовство характеризовалось как семейное дело, артелью чаще рыбачили «у моря», куда отправлялись весной и возвращались поздней осенью. На своей тоне занимались ловлей представители данной семьи, посторонние рыбаки должны были предварительно получить разрешение. Главной проблемой малой промысловой семьи была преждевременная смерть кормильца, а это явление было нередким. В этом случае женщина имела меньше шансов повторно выйти замуж, она становилась рыбаком и охотником, вынуждена была выживать самостоятельно. О разнице в численном составе мужского и женского населения свидетельствует С.В. Мартынов: в 1903 году на 1000 мужчин приходилось 1058 женщин, при этом отмечается, что вдовцы во вторичном браке значительно чаще женятся на девицах и реже берут вдов (табл. 1).

Таблица 1.

Данные о гражданском состоянии на 1903 г.

Формирование так называемых «примачных» семей происходило в малых семьях, когда дочь являлась единственным ребёнком или все дети были женского пола. В этом случае одна из дочерей оставалась в родительском доме, и её муж приходил на проживание в дом тестя/тёщи. Например, в д. Конахино в нач. XX века из 18 семей в четырёх проживали примаки, а к 1950 годам в той же деревне насчитывалось уже девять таких семей. Женившись на дочери хозяина, примак становился работником и выполнял все его поручения, а после смерти тестя – главой семьи и наследовал имущество.

Как и повсеместно, создание семьи определялось экономическим расчётом: получение дополнительного работника или работницы приветствовалось всегда, особенно, если невестка происходила из обеспеченной семьи. В этом случае родители наделяли дочь богатым приданым, состоявшим как из её личных вещей, так и скота, и инвентаря. При необходимости можно было воспользоваться помощью новой родни.

В новой семье видели продолжение рода. Только женатый мужчина становился полноправным членом общины с правом голоса, а замужняя женщина получала жизненную поддержку, становилась хранительницей традиций и обеспечивала их транслирование.

До середины XX века семьи были многодетными. На Печоре рождение детей приветствовалось, особенно желанными были мальчики – продолжатели родов; на каждого сына в год выделялось по три-четыре дерева из строительного леса и единовременно – земля. На девочку же смотрели как на «лишнее лицо» в доме,

поскольку с отроческих лет для неё уже необходимо было готовить приданное, о ней говорили: «Что она съест, то не вернётся в дом». Девочек редко хвалили, их принято было отдавать в няньки – в этом случае их напутствовали: «Пошла кормиться, нечего торопиться», т.е. им запрещалось преждевременно отпрашиваться у хозяев обратно в семью; следовало находиться «в няньках» до тех пор, пока в ней нуждались. Таким образом, семья освобождалась от едока, не приносящего дохода семье – лишнего рта. По рассказам, иные девочки годами жили «в людях». Иные прекращали работу в няньках в подростковом возрасте, когда могли наравне со взрослыми женщинами в семье заниматься рукоделием, в частности, вязанием – самым распространённым женским трудом, имевшим товарный характер. Только тогда их прекращали укорять.

Несмотря на то, что женщины рожали по 10–15 детей (бывало и более), выживало в среднем четверо-пятеро детей. Смерть младенцев не вызывала большого горя у усть-цилёмских матерей, что, с одной стороны, связывалось с религиозными воззрениями о благе безгрешной души, с другой – житейским рассуждением о том, что дети «дело наживное». Высокий процент детской смертности связывался с отсутствием медицинского обслуживания и небрежным отношением к младенцам – об этом писали путешественники, исследователи на рубеже XIX-XX столетий. С.В. Мартыновым была опрошена 71 женщина, у которых в совокупности было 639 детей, из них умерло 424, таким образом смертность составила 66,1%. Иррационально истолковывались болезни, например, нервозность младенца объясняли вселением в него злых сил, которых изгоняли радикальными способами: окунали дитя в ледяную воду или опрыскивали ею через уголь до судорожного состояния ребенка. Информанты уточняют, что выживали сильнейшие, становившиеся долгожителями.

Распространённым явлением было брать на воспитание детей/племянников из многодетных семей или оставшихся сиротами. До 1960-х годов практиковалось усыновление бездетными семьями детей из многодетных малообеспеченных неродственных семей, к чему староверы относились с одобрением и в дальнейшем семью рассматривали как полноценную. М.Я. Дуркин, врач районной поликлиники, рассказывал: «Даже в 1950-е годы иногда прямо из больницы забирали таких детей и увозили в другую деревню. Сельские жители видели в этом спасение и для многодетной семьи». Традиция усыновления детей возобновлена в настоящее время.

Большой проблемой была гибель мужчин на промыслах и раннее вдовство женщин. В большой семье, в доме мужа, в случае его преждевременной смерти, оставалась жена с детьми (если до этого она имела детей от первого брака, они продолжали жить с ней); бывало, что впоследствии она становилась старшей в семье и могла возглавить её. В случае, если вдова оставалась с тремя и более детьми, то становилась обузой для родителей мужа и его братьев, тогда спустя год свекровь подыскивала ей мужа и выдавала невестку замуж. В редких случаях женщина с детьми возвращалась в дом родителей или родители мужа насильно выселяли её из своего дома. О бытовании последнего варианта становится известно из погребального плача, фрагмент из которого привожу:

Р а з л у ч и л и н а с с т о б о й д а з л ы в р а г и (здесь и далее разрядка моя — Т.Д.),

Злы враги да супостатники.

М е н я о д н у б е д н у д а о с т а в и л и,

Одну бедну да одинёхоньку,

Одинёхоньку да молодёхоньку,

С о к о р м и л ь ц е м д а я с н ы м с о к о л о м,

С о д и т ё м м е н я д а с е р д е ш н ы и м,

С т о й п о р ы д а ж и в ё м м а и м с е,

Маимсе да м ы п о з о р и м с е.

Богоданный мой да с в ё к о р — б а т ю ш к а,

П о в ы г н а л м е н я да вон н а у л и ц у,

Из вита гнезда да золота кольца,

Уходили мы по чужим да по витым гнездам,

Потом о н у б р а л от нас да всё и м у ч е с т в о,

Богоданный мой да свёкор-батюшка…

Между тем, такие случаи были исключительными, и как бы ни складывались взаимоотношения между невесткой и родителями мужа, последние содержали вдову и растили внуков сообща. Такое положение сохранялось и в XX веке. Наиболее типичными были годы Великой Отечественной войны, когда детей-сирот брали на воспитание ближайшие родственники и проявляли равную заботу о своих и приёмных детях. Рассказы о больших семьях отражают коммуникабельность их представителей, способных уживаться в самых непростых условиях. Говорили: «В большой семье жили не углами, а умами». Неразделённая семья являлась залогом благосостояния, самостоятельности и авторитета в общине.

В усть-цилемских селениях процесс разделения большой отцовской семьи начался в последней трети XIX века. Главной и определяющей причиной тому было разрастание состава семьи: «Раньше семьи были большие. В одном хлеби жили три-четыре семьи. В большой семье было легче копить богасьво, разживать хозяйство. Мальчики рождались, дэк на них шёл надел. Как хозяйство прирасширится, дети в семьях подрастут,

Фотографии из семейного альбома рода Лёвкиных. Сидят: Пётр Осипович и Агафья Александровна Носовы и их дети. Стоят: Агафья Петровна и Анна Осиповна Носовы. Подпись на фото: 1916 года декабрь 13-го. Присылаем карточку. Любимая вами семья. На память дорогому супругу Петровану Осиповичу Носову. Смотри и не забудь нас горьких нонь сирот. Супруга Агафья Александровна (фото было отправлено мужу, призванному на Первую мировую войну).

самый смелый сын с семьёй будет просить раздела. Ему общими силами строили дом и выделяли часть хозяйства: скот, косу, грабли, сани, одежду. Если все сыновья вдруг хотели отдельно заживаться, то по старшинству: пока старшему строили дом, потом другим. Младший сын – тот жил с родителями. Большу семью называли по деду или отцу: род Фёдора Степанковых, род Фили Якуниных, Дёмыных, Иванковых…». В случае раздела строили один большой (двухэтажный) дом для двух братьев, в котором жилая и хозяйственная часть с поветями находились под одной крышей; выделяли скот, инвентарь. Сообща было легче управляться с хозяйственными делами: трудоёмкую работу – строительство, сенокос, заготовка дров, рыбная ловля – семьи выполняли вместе. Например, при разделе большой усть-цилёмской семьи рода Глухиных было построено три двухэтажных дома. Как и повсеместно у русских, по обычному праву, в отчем доме оставался жить младший сын с семьёй и родителями. В том случае, если он желал возводить новый дом, то должен был получить на это согласие стариков. Ещё в середине XX века эта традиция сохранялась, обычно строительство начинали только после их смерти. По полевым материалам в XX века всё имущество принадлежало семье, распорядителем являлся её глава. В случае его безвременной смерти, чаще гибели на промыслах, наследницей главы дома становилась жена.

Разделение большой семьи можно проследить по различным фамильным материалам. Т.Д. Вокуева, основываясь, кроме того, и на архивных данных, полагает, что со второй половины XIX века в Усть-Цильме появляются уличные прозвища, приобретшие на Печоре значение «родового прозвища». Их образование связывается с процессом разделения большой семьи, в ходе которого образовывалось большое количество однофамильцев, и, чтобы избежать в дальнейшем инцеста к фамилии добавляли имя основателя малой семьи (например, Ермолины рода Сениных, Булыгины рода Ваниных и др.). Кроме того, прозвище могло указывать на какую-либо особенность представителей рода (например, Глухины, т.е. страдавшие глухотой, Богатырёвы – отличавшиеся крепостью телосложения и могучей удалью и др.). В настоящее время лишь в с. Усть-Цильма выявлено свыше 120 активно используемых фамильных прозвища. «В кажной деревни рода жили. У нас Коровий Ручей раньше Ивановой деревней называли. Жили род Дёмыны, Богатыри, Митины, Железняковы, Алёшкины, Старцевы, Ларины, Игнахины. Усадьбы были за домами на горе и поля называли по имени хозяина: Алёшкино поле, Игнахиных поле, а пожни были за рекой, тоже так назывались. Там тоже дома были настроены, сенокосили, со скотом жили. На месте Коровьего Ручья было четыре деревни: Иванова, Ипатовых, Алексахова ишшэ онна была… и у кажной своё кладбишшэ было. Три ныне есь, а четвёрто – гору обвалило и в реку на берег ушло, потом кости перезахоронили на нонешном кладбище». Для деревень, расположенных на правом берегу р. Печора, с центром Усть-Цильмой сохранялась, а в некоторых деревнях и ныне поддерживается традиция захоронения по родам.

§ 2. Хозяйственная деятельность семей

Усть-цилёмские селения расположены в приполярной зоне, характеризуемой как область рискованного земледелия. Переселенцы, прибывшие в середине XVI века оказались в крайне сложной ситуации: необходимо было адаптироваться к суровым климатическим условиям Крайнего Севера лесотаёжной зоны и приступать к освоению качественно иной экологической ниши. На начальном этапе охота и рыболовство становятся основным видом занятости населения. Вместе с тем постепенно осваиваются и другие виды хозяйственной деятельности: животноводство и земледелие. Развитию животноводства благоприятствовали обширные площади пойменных, заливных лугов, пригодных для заготовки сена и выпаса скота. Занятию земледелием не придавалось большого значения, но в силу удаленности края и бездорожья, затруднявших поступление в край зерновых культур, устьцилёмы были вынуждены сеять ячмень, вероятность вызревания которого была не велика: «Хлебу у нас недород часто бывает, а сеем только один ячмень, и то небольшую часть для того, что у нас лето короче теплых стран. До морозу родиться не всегда может, а когда же морозом побьёт, тогда весьма плохо бывает, иногда есть не можно. В прошлое 1765 лето морозом побило, так что не оставило во многих домах на один день пропитание». О хлебных неурожаях в Усть-Цилемском крае писали и путешественники XIX—XX веков. В конце XIX века 96% всех засеваемых площадей приходилось на ячмень, и лишь 4% приходилось на рожь, картофель, репу, редьку. Частые неурожаи вынуждали устьцилёмов закупать хлеб у чердынцев, приезжавших в край с различной продукцией.

В XIX веке основным видом жизнедеятельности становится животноводство, представлявшее собой товарную отрасль хозяйствования (мясо-молочная продукция, овечья шерсть, шкуры крупного рогатого скота и лошадей), и использовавшееся для собственных нужд в качестве тягловой силы. Обилие заливных лугов, ценившихся выше боровых, способствовали разведению различных видов скота, особенно дойных коров: «Ни в одном месте Архангелогородской губернии не приготовляется столь вкусное коровье масло, как в сих местах, изобильных сочною и самою лучшею травою, где делать можно сыры не хуже голландских». Сенокосные и пахотные земли находились в душевом (общинном) и заимочном (индивидуальном) владении. Индивидуальная форма владения была характерна для селений, находившихся на значительном удалении от волостного центра.

В суровых северных условиях содержание скота было стойловым (восемь-девять месяцев в году); в весенне-осенний период скот держали на вольном выпасе без пастухов. Продолжительные зимы требовали больших запасов сена, которое получали с заливных, расчистных лугов. В XVIII—XIX веках заготовленное сено обмерялось «количеством вытей» с пожни – числом кормлений скота; в XX веке – количеством возов. В среднем для одной коровы требовалось заготовить не менее трёх тонн сена, что составляло примерно девять конских возов.

По статистическим данным 1903 года, из 1162 хозяйств края 1067 имели скот и из них лишь 4 хозяйства не занимались заготовкой сена; в среднем на одно хозяйство приходилось 5, 7 голов скота, всего по волости –11864. Из них рабочих лошадей – 2049, нерабочих лошадей – 377, жеребят – 335, дойных коров – 2594, быков – 461, нетелей – 444, телят –1216, овец – 4388. В крестьянских хозяйствах, где занимались отхожими промыслами, имелось не больше одной коровы; хозяева занимались частичной заготовкой кормов, а недостаток сена восполняли от крестьян, заготавливавших сено на продажу. В крепких хозяйствах, где общее поголовье скота достигало 15—20 голов, сенокосные угодья составляли 3040 гектаров земли.

В летнюю пору заготовка сена являлась главным видом занятий крестьян. Поженные луга печорских селений расчищались от леса преимущественно на противоположном берегу реки и по притокам малых рек и находились в заимочном землепользовании до 1930-х годов (коллективизации). Являясь родовыми сенокосными угодьями, все они имели названия: от имён крестьян, занимавшихся расчистками лугов (Конахин, Демешкина, Евдокимов и др.), а также по месту расположения (у Замалого, Промой и др.).

На расчистках образовывались хутора с численностью до пяти-семи домов с хлевами и подсобными строениями, куда выезжали целыми деревнями сразу после вскрытия рек и жили до окончания уборочных работ. Крестьяне, не имевшие личного сенокосного жилья, арендовали жилую площадь, расплачиваясь за неё мясо-молочной продукцией. Место возведения сенокосных домов называлось огнище. Хозяйства, в которых общее количество поголовья скота превышало десять, проживали на сенокосных угодьях до начала зимы и возвращались обратно в деревню уже после ледостава (оставались осеновать), что объяснялось рядом причин: сокращалась вывозка сена и это освобождало крестьян для других работ; проживая на хозяйственных угодьях, устьцилёмы на местах занимались осенней охотой и рыболовством. В этом случае после завершения сенокосных работ взрослые возвращались в деревню и начинали уборочные работы, а старики с подростками оставались со скотом осеновать. Такой способ весенне-осеннего содержания скота отличал усть-цилёмские хозяйства от хозяйств других селений, расположенных в Заполярье, население которых не занималось земледелием.

Несмотря на трудоёмкость в содержании скота, животноводческая отрасль являлась определяющей в волости, приносящей самый большой доход – 195 тыс. рублей в год; остальные отрасли являлись вспомогательными.

Оленеводство составляло отдельный вид хозяйственной деятельности, которым занимались единичные зажиточные хозяйства, использовавшие оленей в качестве транспортного средства. Выпас оленьих стад осуществляли ижемские и ненецкие пастухи, для которых кочевье было естественным образом жизни.

Из промыслов рыболовство являлось самым доходным занятием усть-цилёмских крестьян, в которое в XIX веке было вовлечено более 60% трудоспособного населения. Рыбными промыслами занимались практически круглогодично: артелями в шесть-двенадцать человек промышляли на реках, озёрах, в море. Самым распространённым был речной лов. В весенне-осенний период ловили рыбу, различавшуюся по введенным устьцилёмами категориям: «красная рыба» – семга; под «белой рыбой» понималась рыба жирноплавниковых сортов, заходивших из моря в Печору на нерест (нельма, чир, омуль, сиг, пелядь, зельдь); «серая рыба» – только пресноводные сорта (щука, язь, окунь, сорога, подъязок, ёрш, меева). Рыбу первых двух категорий считали самой ценной, она шла в обмен на хлеб и приезжие купцы охотно скупали её прямо в периоды лова. «Серую» рыбу ловили в озёрах и реках различными способами, с берега удочкой и продольниками, небольшими неводами – пущальницами, сурпой, фитилем и др., которую чаще и оставляли для пропитания.

Несмотря на то, что у каждой деревни была своя тоня, белорыбные и семужьи угодья поступали в свободно-захватное владение. Рыбаки края знали о расположении тоней, на которых ловилась рыба определенных сортов, и в периоды её «хода» выезжали на места лова и рыбачили большими неводами (омулевками, зельдевками), достигавшими в длину 100–150 сажен.

В августе устьцилёмцы сплавлялись по Печоре и рыбачили в море (ездить на губу), сбывая продукцию на месте. Возвращались перед ледоставом с последними пароходами, которые брали лодки на буксир. Жители рек Пижмы и Цильмы занимались рыболовством в бассейнах своих рек, а также выезжали на озера: пижемцы на Ям-озеро, цилемцы на Косменские озера, где занимались ловом в весенне-осенний период.

Население по Печоре рыбачило на озерах в зимний период, поскольку к большинству водоёмов можно было добраться только по зимнику на лошадях. Большинство озёр имели названия от названий видов рыб, водящихся в них: «Пелединое», «Езево» и др. Лов рыбы в озере производился артелью, улов делился между хозяйствами по числу душ мужского пола, платящих подати.

Осенне-зимний период (с сентября по март) был промысловым сезоном охотников. В XIX веке в каждом втором хозяйстве имелись охотники, промышлявшие на боровую дичь; промысловиков на пушного зверя было меньше. Огромные лесные площади были издревле поделены между промысловиками, и родовые угодья переходили по наследству от отца к сыну. Охотились как в окрестностях своих селений, так и вдали: иногда уходили на расстояние до 200 километров. На дальних расстояниях охотились артелью и добыча делилась поровну. Осенью промышляли на боровую дичь (рябчики, куропатки, тетерева, глухари), зимой на пушного зверя (белки, горностаи, лисицы, зайцы, росомахи).

Значительный доход в хозяйственной деятельности крестьян приносил извоз, которым занималось около 60% населения волости. Выезжали обозами численностью от 20 до 100 подвод. Устьцилёмы вывозили в Архангельск, Пинегу, Мезень промысловую (пушнину, рыбу, дичь), сельскохозяйственную продукцию (мясо, масло, шерсть, шкуры животных), вязаные изделия; приобретали на ярмарках промышленные товары (ткани, металлические предметы, порох, охотничьи принадлежности), а также керосин, чай, сахар, кожевенные изделия.

Незначительный процент населения был занят в лесном промысле, смолокурении, кузнечном деле, обработке брусяно-точильного камня.

Существенные перемены в хозяйственной деятельности нижнепечорских крестьян произошли в годы социалистического строительства, когда экономика страны перестраивалась «на новые рельсы». Ликвидация частной собственности и насильственное вовлечение крестьян в государственное колхозное строительство привели к тому, что значительно сократилось сельскохозяйственное производство; охота и рыболовство также не имеют важного значения в жизнедеятельности устьцилёмов, скорее, это форма досуга.

Охотник с 54-летним стажем – Тимофеи Иванович Бабиков. 1960-е годы. Из семейного альбома Е.А. Бабиковой.

§ 3. Духовная составляющая культуры домашнего быта

Семья – малая церковь

Так русские староверы понимали устройство дома и благочестивую жизнь в нём. Многие усть-цилёмские старцы и ныне цитируют Иоанна Златоуста, «церковь не стены и покров, но вера и житие». В усть-цилёмской локальной традиции большое значение придавалось обустройству дома, в частности, под «духовной обжитостью» понималось наличие в нём икон; дом без образов сравнивался с нежилым помещением. Их было принято расставлять во всех комнатах, но главную божницу располагали там, где трапезничали. Особо почитались древенные образа, которые оформляли в резные киоты, выполненные местными мастерами. Широко представлена и литая пластика: четырёх- и трёхстворчатые складни (створы) стремились приобрести все крестьяне. Информанты особо выделяют иконы с белой эмалью, называющиеся в усть-цилёмских селениях иконы со свенистами, – как самые дорогие в ценовом отношении, и красивые (баски образа) – в эстетическом. В прошлом их имели преимущественно богатые крестьяне. За культовыми предметами тщательно ухаживали: мыли не менее трёх раз в год, при переносе в другой дом заворачивали в чистое полотенце. Существовали предписания в обращении с иконами, например, к ним запрещалось прикасаться инославным, женщинам в дни регул; взрослым следовало предварительно вымыть руки, женщинам повязать платок. Для верующего человека иконографический образ является важнейшим символом религиозной культуры, защитой дома и домочадцев Посредством молитвы перед иконами совершается общение с Богом: «Жили богасьва никакого не было: книги да иконы. Молисе, гледишь на икону как с Богом разговаривашь». Молитва совершается всегда при затеплённой свече на божнице, символизирующей любовь к богу, являющейся «знаком веры и надежды на благодатную помощь Господа». Трепетное отношение к иконам и стремление к их приобретению связывалось ещё и с тем, что в староверческих поселениях, подвергавшихся преследованию со стороны властей, запрещавших возведение культовых строений дом представлял собой «храм», где соборно и в частном порядке проходили службы. Иконы всегда высоко ценились, их привозили из староверческих центров, а также приобретали у староверческого населения в различных северо-западных местностях, куда устьцилёма выезжали на ярмарки*.

* (Коми-ижемцы иронизировали над стремлением устьцилёмов к приобретению икон. Н.Е. Ончуковым от зырян был записан анекдот «Зыряне смеются над устьцилёмами! Встречаются два устьцилёма и начинается разговор:

– Парфенте-ей. а Парфенте-ей!

– Чего-о?

– Куда поеха-ал?

– В Пинегу-у.

– Пошто-ле?

– На базар.

– Купи мне икону-у.

– Какую?

– А Миколу-у.

– Большу-ле?

– С баянну дверь.

Рассказчик намеренно растягивает слова на концах, передразнивая устьцилёмов, которые говорят очень певуче».

См. об этом: Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб., 1909. с. 75)

По предположению искусствоведов и реставраторов, роспись, поновление деревянных икон производили и в Великопоженском ските – центре печорского староверия. Иконы дарили кровным и духовным детям, передавали по наследству из поколения в поколение.

Благочестивые староверы бережно относились к своему дому: в праздничные и воскресные дни совершали каждение жилого и хозяйственных помещений, всех жильцов, скота. Объяснением тому было поддержание духовной чистоты: снятие зловещих знамений (неожиданный скрип, стук), ограждение домочадцев от нежелательных отрицательных воздействий недоброжелателей, посещавших дом. «Крестом» кадили пороги повсеместно считавшиеся опасным местом в доме.

В семьях существовал порядок, строгость предъявлялась к каждому члену. Прежде всего, соблюдались церковные правила, предусматривавшие почитание старших, послушание, исполнение суточного круга молитв, воспитание детей и др. Рассказы о внутрисемейном устройстве свидетельствуют, что начитанные крестьяне использовали книжные знания в жизненной практике. Для них чтение было не праздным времяпрепровождением, а, прежде всего, житейской потребностью: в книгах староверы черпали ответы на волнующие их вопросы. Многочисленные записи пометы оставленные печорскими читателями на полях и форзацах книг, свидетельствуют о том, что книги и рукописи находились в обращении – их читали и передавали по наследству. С.В. Максимов пишет об этом: «Все архангельские раскольники грамотны. Такова и Усть-Цилёмская волость». <…> Они (усть-цилёмские крестьяне – Т.Д.) свято хранят здесь на тяблах, в чуланах и крепких сундуках за замком не как вещи, имеющие ценность, как нечто старое, пережившее много столетий, но как материал для поучения и чтения назидательного, усладительного, душеполезного. Пишущему эти строки удалось видеть свежие недавние копии, целыми томами большого формата со старопечатных книг и целые сборники-книги, которые поразительны по той разносторонней пытливости и любознательности, с какими старались записывать печорские грамотеи всё, что могло интересовать их и насколько позволяли то делать небогатые средства». Т.Ф. Волкова, изучающая книжную традицию печорских крестьян, отмечает: «В читательских записях на печорских книгах часто выражена высокая оценка переписываемых древнерусских сочинений которая выливается в слова благодарности владельцу книги, а сам читательский процесс воспринимается как ответственный и жизненно важный труд, приносящий духовную радость».

О грамотности населения в печорском (старообрядческом) крае писали многие путешественники, исследователи. В семьях имелись библиотеки (книжницы) или отдельные книги – Псалтырь, канонники, рукописные сборники с поучениями, которые с интересом читали и по «слову Божию» строили семейную жизнь. Собранное В.И. Малышевым и его последователями книжное наследие Нижней Печоры насчитывает свыше 1000 единиц памятников, хранящихся в Институте русской литературы, и свыше 200 единиц – в Научной библиотеке СыктГУ. Усть-цилемские крестьяне были знакомы с сочинениями старообрядческих писателей XVII века – Аввакума, дьяка Фёдора, попа Лазаря, в частности, об Аввакуме спустя столетия говорили как о живом. Его произведения вдохновляли христиан к сохранению древнеправославной веры и старорусской культуры, многие поучения нравственного содержания, о супружеских отношениях переписывались населением или транслировались изустно. В.И. Малышев в своих отчётах о поездках на Печору неоднократно упоминает о нахождении списков Жития протопопа Аввакума. В частности, он сообщает, что если прочие рукописи крестьяне жертвовали охотно, то сочинениями Аввакума дорожили и оставляли в своих книжницах. Например, С.Н. Антонов, пижемский наставник, «только Житие протопопа Аввакума уступил с условием, чтобы прислали ему печатное издание, да чтобы “буквы были покрупнее”». Ещё в середине XX века усть-цилёмские старики показывали В.И. Малышеву место остановки Аввакума, когда его с соузниками везли в Пустозёрск.

В усть-цилёмской среде широко бытовали рукописные сборники, создаваемые местными переписчиками, привносившими в тексты назидательного характера своё видение и понимание. Т.Ф. Волкова, рассмотревшая списки «Слова о ленивых», пишет: «»Слово” представляет для нас интерес не только в силу его бытования на Печоре, но и потому, что на основе именно этой версии “Слова о ленивых” на Печоре были созданы в XIX в. свои местные редакции*,

* О ленивых. «Друзи и братия, не уподобляйтеся лѣнивым, недолго спите а ставайте рано, ложитеся поздно, молитеся Богу, да не внидите в напасть. Лѣнивому добра не видати, а горя не избыти, спасения не получити и Бога не умолити, грѣхов не очиститися, чести и славы не получити, красных риз не носити, сладкаго брашна не ядати.

У лѣниваго хозяина в домѣ безпорядки: крыша худа, снѣг и дождь у него в гостях, а изба стоит на боку, а голодная скотина стоит без сѣна, а ребятишки полунаги без хлѣба.

У лѣнивой хозяйки в доми пол не мыт, печь и трубы едва стоят, а у самой платьишко едва закрывает стыд. У лѣнивой хозяйки в избѣ сор и шал во всяком углу, а из червѣй и тарканов хошь уху вари.

Лѣнивые хозяева лѣтом росу просыпают, а зимой ни хлеба, ни сѣна нѣ видают, да того ради братия и сестры не подобает никому ни лѣнитися, да здѣ не будем гладни и жадни и в будущем не получим вѣчных мук. См.: Волкова Т.Ф. Поучения против лени в ‘круге чтения старообрядцев Нижней Печоры // Старообрядчество: история, культура, современность. 2004. Вып. 10. С. 77–78

по новому развивающие тему лени и её губительных последствий для человека. Печорские крестьяне дополнили афоризмы своих средневековых предшественников личными весьма конкретными и реалистическими наблюдениями над жизнью и бытом некоторых своих обленившихся односельчан. <…> Печорский книжник И.С. Мяндин, известный исследователям севернорусской книжности как редактор древнерусских повестей, вносивший в текст источников много нового, насыщая их идеями и темами, волновавшими печорских крестьян, меняя зачастую и композицию, и сюжет повестей, упрощая язык». Последним известным печорским писателем-переписчиком был С.А. Носов (1902–1981), в творческом наследии которого наибольшую научную ценность представляет цикл из 19 авто-биографических видений – небольших по объёму эсхатологических сочинений, сопровождённых автором 12-ю пояснениями-комментариями. Предметом исследования является и эпистолярный жанр, в частности письма Степана Анфиногеновича к дочери, в которых рассматриваются «нравственно-этические воззрения, то есть те духовные качества, которыми он, как последний не только писатель, но и самый грамотный в вопросах “старой” веры в 60–70-е гг. XX в. старообрядец, руководствуется в суждениях о времени, о современниках и о себе». В советский период с его идеологией Степан Анфиногенович стремился через свои видения и личные драматические переживания уберечь усть-цилёмских читателей от ошибок, главной из которых считал отход от веры.

Большое внимание в старообрядческой среде уделялось обучению чтению. После упразднения Велико-поженского скита, куда ранее крестьяне приезжали для обучения грамоте, просвещение и учёбу старцы начали проводить в домах и, как утверждают пижемские староверы, занятия основывались на монастырских традициях и понятии «греха», закрепленного в Псалтыри. В староверческой культуре поныне сохраняется понимание о п р а в и л ь н о м чтении, с прочитыванием каждой буквы, неспешно, с протягом, т.е. определённым напевом, как важного условия для духовного благочестия. Эти требования предъявлялись всем староверам, проживавшим в селениях Усть-Цилёмской волости и в верховьях р. Печора. Известно, что в конце XIX — первой трети XX века детей обучали чтению по Псалтыри, и в конце книг многие устьцилёмы оставляли для потомков надписи-напутствия. Так, на Псалтыри, принадлежащей И.И. Бабиковой, сохранилась надпись следующего содержания: «Кто в науках прилежно учится, тот проживёт как человек и безмятежно окончает. А ленивый носит знак со скотом равен творений, между людьми слывет дурак».

Обучали не только чтению, но и письму. Важнейшие молитвы для заучивания записывали на бересте, которые разрешали детям читать на полатях, лёжа на животе. Поскольку все важнейшие требы (поминовение, здравницы) служили в частных домах, то многие уже с детства знали наизусть панихиду за единоумершего, литии, тропари (о здравии и за упокой), Богородичные молитвы, «Да воскреснет Бог…» (воскресная молитва), читаемую на прогнание бесов. Воскресную молитву многие крестьяне с целью оберега переписывали и пришивали к тесьме, на которой носили нательный крест, а женщины ещё и в ленту (косник). Как и в чтении, все произносимые слова молитвы следовало проговаривать с страхом, т.е. не спеша, чётко произнося каждую букву.

По воспоминаниям П.Г. Чупровой, в 1930—40-е годы обучение чтению на старославянском языке временно прервалось, что было связано с изменениями в трудовой сфере на селе. Крестьяне, вынужденные работать в колхозах «от зари до зари», не имели свободного времени для образования. Поминальные службы проводили по памяти, но обязательно на аналой выставляли книгу – Канонник или Псалтырь; книга являлась одним из важнейших символов их культуры.

В местной среде стойко сохраняются рассказы «о попах», их неблагочестивом житии и неправильном чтении в церкви. Общее небрежение их к молитве, стремительное чтение с проглатыванием букв, считавшееся староверами недопустимым, понимаемым как «глумление над словом Божиим», «махание креста» – небрежное осенение крестным знамением – примеры известные в православной культуре и повсеместно осуждаемые в народе. Безусловно, такое отношение священников к церковному правилу не способствовало привлечению крестьян-староверов в официальную («никонианскую») церковь. Об ироничном отношении к священнослужителям сообщается в многочисленных рассказах: «Один поп умер, ну и другой его кадит в гробу, а сам посмеивается: ‘‘Всё, батюшка, твоя песенка-та спета. Сейчас я с кадильничкой ходить буду, денежки-ти мне в карманок станут падать.” У нас грамотны умрут дэк их оплакивают, да чё, а попы только и ждут чтобы власть взять. Так раньше-то об этом рассказывали»; «Ране всё пели частушку: к нам из Шенкурска прислали Васю Кошева в попы. Он и грамотки не знает, не умеет и читать».

Несмотря на притеснение староверов, в некоторых деревнях, удалённых от волостного центра, имелись часовни, в которых проводили праздничные службы (дд. Боровская, Черногорская, Скитская). Часовни были частные: в д. Боровская часовня принадлежала Федосье Васильевной Чупровой, в д. Черногорская – В. Семёнову. Во многих крупных и малых деревнях (включая Усть-Цильму) имелись моленные, устраиваемые в домах зажиточных крестьян; обычно для этого использовали помещение на втором этаже (верхи). По воспоминаниям крестьян, в них имелись иконостасы, книжницы, аналои, лавки, подручники – всё необходимое для проведения служб. В частных моленных служили соборно праздничные и воскресные службы вплоть до коллективизации. И в настоящее время в каждой усть-цилёмской деревне совершается домашняя молитва, правда, уже исключительно пожилыми людьми; в частных домах по запросу домочадцев служат требы – важнейшие службы, в число которых входят здравницы и поминовения.

В народной религиозно-обрядовой жизни важнейшее место занимала домашняя молитва. В прошлом по Уставу молились старцы, не занятые физическим трудом, и люди, посвятившие себя служению Богу: утреня, часы, вечерня, павечерница, полуношница; прочие молились по лестовке с крестным знамением и поясным поклоном (в пост земной); взрослому ежедневно необходимо было отмолить семь лестовок Исусовой молитвой, детям – три. Молясь по лестовке, следовало неспешно, точно класть крест, с тем, чтобы этот жест не был сведён к маханию рукой, в усть-цилемских деревнях говорят по этому поводу: «Только жиды махали рукой, не попадали на лоб, пуп, плечи. У мамы на кабате даже на плечах дырки были от перстов, усердно молились здесь»; «Крест класть надо руку твёрдо ставить на лоб, плечи, пуп, а будешь наотмашь делать – бесу работа и моление не доходно. И тысяче маханий одного дельного креста не стоят»; «На молитве надо стоять, чтобы ноги были вместе, носки-пятки, а то шишко будет между има ходить, перетаптываться нельзя».

Все домочадцы, за исключением младенцев до трёх лет обязательно молились до и после принятия пищи. Перед всяким делом следовало обязательно благословляться, а за работой творить молитву; по этому поводу говорили: «Твори Исусову молитву вовек не погибнешь и в делах управишься. Новым можот и некогда было много молицце, семьи больши были, творили молитву за работой». Сведения о душеспасительности Исусовой молитвы крестьяне получали из книг, а затем слагали былички:

1. «Жил-был один старичок. Одну только Исусову молитву знал, про себя творил. И как-то приплыли старцы и стали его “начал» класть учить. Он пока запомнил, а они отплыли, он за има по воды бежит и спрашиват: “Как молицце-то надо? Я забыл». А они ему отвечают: “Твори дальше молитву, так спасессе». Одну молитву знал, а свете их был – раз по воды бежал».

2. «Жила была женщина детна. Молитца было некогда и чё бы не делала сё Исусову молитву творила. И как-то теплитце дымок из трубы и зашёл к ей старец и спрашиват: “Поправлеисе. А когды молисе?». Она говорит: “Я не молюсь только Исусову молитву творю». Старец ей и говорит: “Надо молитце». Стала она перед образами, а у самой то не сделано, друго не сроблено и думы все молитвы перебивают. И ничё не успеват делать и дымок из трубы не показалсэ. Старец заходит к ей и спрашиват: “Ну как молисе ле? ” Та и рассказала как и чё. А старец и говорит: “Как за работой молилась так и молись. Больше толку будет”».

Религиозный фольклор у устьцилёмов представлен очень разнообразно. Бытуют рассказы о так называемых «ненаученных» людях, но, по комментариям крестьян, имевших усердие к спасению: «Когды-ле раньше жили двое. Смотри гонили ведь из веры, спасались кто где мог. Никаких молитв не знали, а была у них икона – Богородица с младенцем. Они ставали перед иконами и просили вас двое и нас двое, спасите нас. И спаслись». В славянской культуре так называемые «неправильные молитвы» сохранились в разных вариантах, объединённых общим мотивом: противопоставление соборной и высокой премудрости и неграмотности простых «неучёных» людей. По мнению Н.И. Толстого, их сложение связывалось с влиянием евангельских мотивов.

Широко бытовали и так называемые «неканонические» молитвы, которым, наряду с церковными, придавалось серьёзное значение. Сочинённые по типу стиха, они легко запоминались и передавались изустно. Приведу некоторые из них.

1. Молитва при грозе:

Свят дух над нами.

Земля-мати под нами.

Милостивый Господи, спаси и сохрани:

От буйного ветра, всякого урагана.

От всякого грому, деревянного лому

и палящей молнии.

2. Молитва от врагов:

Враг-сатана отшатись от меня.

Есть у меня от Троицы крест, от Богородицы венец.

Куда иду крестом крещусь никого не боюсь.

3. Прощание тяжелобольного грешника:

Семь семерич.

Милостивый, Господи,

Прости мою душу грешную.

О всём земном согрешении:

С юности до сего часу.

Дай боль не одольную,

Дай смерточку тиху и смиру:

Людей не напугать и самого(у) себя не намотать.

В семьях строго соблюдались праздничные и воскресные дни, в которые возносилась хвала Богу – совершался духовный труд и запрещался физический за исключением самых необходимых дел: приготовления пищи и ухода за скотом. О правилах соблюдения воскресных дней встречаем отрывок из книги Иоанна Зонара в тетради А.М. Бабиковой: «Аз Петр и Павел апостоли Христовы заповедаем рабом Божиим о деланиих человеческих, еже делати шесть дней: в понедельник, вторник, в среду, четверток, пяток, а в субботу до полудня или до третьего часу, или же паки весь день субботу воздержаться бы от тяжёлых дел, и дому предстояти, и память по умершим творити, и странноприятия, и учреждения, и любовь совершати. Суббота бо воздаяние благодати имеет и в покаяние наречётся. А неделя первый день Божий Воскресения благодати имеет. Заповедаем день хранить и почитать. А в понедельник трудиться руками». И ныне благочестивыми людьми соблюдается правило поминовения «родителей» в субботу и родительские недели; подготовки к праздничному и выходному дням, а нарушение правил обосновывается житейски: «Против воскресенья и против больших праздников в кругу долго не родят, говорят: топором рубишь, дэк можошь изувечиться. Это уже Богово время. Стирать, пол мыть, в байны мыцце в праздники – грех, потом эту воду выпить надо будет на том свети. Большой грех в праздники робить. Дедя Гаврил, грамотной шипко был, увидит баба в воскресной день стират, пойдёт к ей и скажот – блудишь. Покойной учил людей. В совецко время жёнки всегда спрашивали у старух, ле грамотных – нет ле какого завтра праздника, шшобы не нарушить». В некоторых семьях и ныне хранятся тетради с выписками из поучений и правил, которые зачитывают детям и всем домочадцам.

Большое значение староверы придавали сохранению рода. Важнейшим занятием стариков, понимаемым как труд, было совершение молитв суточного круга, о здравии близких и за упокой родителей. Отмаливанию грехов рода придавалось очень большое значение, устьцилёмы и ныне полагают, что неотмоленные грехи могут искоренить род. Как руководство к действию (поминовению) можно рассматривать апокрифический текст «Слово о забывших грешных», включавшийся в синодики, написанный просто¬душным языком в живом народном стиле, понятным крестьянству, в котором повествование идёт от лица усопших, отошедших к Господу неподготовленными, т.е. без покаяния, не исполнивших духовных дел. Рукописное слово для просвещенных староверов всегда было и остается «единственным непререкаемым авторитетом, объясняющим, хранящим и воспроизводящим на уровне личности старообрядца и старообрядческой общины отеческие традиции». Понимая это, крестьяне и оставляли письменные напутствия потомкам, часто не указывая источник, но горячо желая сохранить веру и благочестие.

Мной выявлено несколько вариантов народных тропарей за упокой, которые и ныне используются наряду с церковными при совершении поминовений и как память о конкретном предке, передавшем текст. Их сложение, вероятно, связывалось с запретом на чтение канонического тропаря по христианам, умершим без покаяния, определённых истыми усть-цилёмскими староверами в категорию мирские. Церковными правилами запрещалось поминовение и безымянных, т.е. умерших без крещения. Оставить человека без молитвы крестьяне не представляли возможным, ибо, по их мнению, неотмоленный усопший будет л е ж а т ь к а м н е м. Создание народных поминальных молитв раскрывает крестьянское понимание сущности жизни-смерти, их применение должно было улучшить загробную жизнь усопшего, а в целом было направлено на сохранение рода.

Тропари за упокой:*

1. Поминовение безымянных, читаемое только в родительские недели:

Покой, Господи, душа усопших раб своих.

Отцов и матерей, сынов и дочерей,

Сродников и сродниц,

Отроков и отроковиц,

Младенцев забывших и непоминавших.

* Канонический вариант:

Покой, Господи, душу усопшаго (ей) раба (ы) Твоего (ей) (имярек, поклон).

И елико в житии сем яко человецы согрешиша,

Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (её) и помилуй (поклон).

И вечныя муки избави (поклон),

Небесному царствию причастника учини (поклон).

И душам нашим полезное сотвори (поклон).

2. Поминовение за едой в родительские недели:

Господи благослови Христос.

Покой Господи душа усопших раб своих и рабынь.

Всех родных родителей: не всех поимённо, всех

заедино.

По плоти и по крови — до семи колен.

Кто умер без прощенья, кто без покаенья, кто на

войны павший.

Избавь их, Господи, муки вечной.

3. Тропарь за мирских:

Владыко, Господи Исусе Христе Сыне Боже помилуй создание своё

Душу раба (ы) своего (ей) /имя рек/.

Избави его (её) от муки вечныя, огня негасимого.

Червия неусыпающего, тьмы крамешныя,

Скрежета зубнаго, тартара преисподняго

И прочих вечных мук, и прости ему, Господи, всякое согрешение,

Вольное и невольное в слове и в деле и помышлении

Яко благословен еси Ты во веки. Аминь /поклон/.

Тема смерти во все времена волновала людей и по-разному выражалась: от духовной радости до душераздирающего огорчения. К кончине следовало всегда быть готовым, критериями являлись покаяние, добродетельное житие. Народное понимание смерти-поминовения, ритуалов, связанных с ними, было различным и формировалось как на основе святоотеческих писаний, так и жизненных наблюдений. Для перехода усопшего в категорию запоминанных предков, т.е. отмоленных, в усть-цилёмской культурной традиции требовалось 30 лет поминовения полным чином – времени, необходимого для обновления поколений.

По мнению верующих людей, здоровье потомства и общее благополучие семьи зависело и от усвоения людьми христианских законов и их исполнения, среди которых важнейшими являются послушание, кротость, любовь к ближнему: послушание паче поста и молитвы – говорят устьцилёма, ссылаясь на писание. Здоровье будущего потомства зависит от почитания родителей, совершения добрых дел, осознания своих грехов и их исповедания (плакать о грехах). Бытующее присловье «благословение отцово утверждает дом детьми» взято из поучения о почитании родителей, текст которого полагаю важным вынести в сноску и привести полностью*.

* «Поучение какое подобает детям чтити родителей своих» приводится из рукописного Цветника, хранящегося в книжнице А.М. Бабиковой. «Люби отца и мать своих и благо тебе будет, и будет долголетен на земли. Тот, кто чтёт родителей своих, слушает их повеления, тот грехи свои очищает и от Бога прославится. А кто озлобит родителя своего, тот перед Богом согрешил и от людей проклят. Иже биет мать или отца своего – отлучится от Церкви и смертию да умрёт. Писано, отчая клятва непокорлива сына сушит, а материна искоренит. Сын непокорный в пагубе будет. Кто гневит отца или досаждает матери и мнится не согрешая Богу, сей сообщник есть нечистивым, о них рече Исайя, да возьмётся нечистивый и не узрит славы Господней. И паки: око намизающее отцу и укоряющего старость матери, да исклюют вранове (вороны – Т.Д.), и скоро изъяден будет орлы. Чти отца и возвеселится о чадах и в день печали избавит и молитву его подаст ему. Послушай Бога, кто покой матерь свою в добре. Угождай своему отцу, и в благе будешь жить. Тем же братие делом и словом угождайте родителям и получите благословение от них. Благословение отцово утверждает дом детьми. Материнская молитва спасает от напасти. Братия заступайте старость отца вашего иначе лишитесь разума. Не бесчествуйте его в сердце в своем Милуй отца, молитва отчая не забудется пред Богом и не забывайте труда материнского, иначе будет детям печаль и болезнь Не говори много о том, что кормишь их и поишь, а заботься о них так, как они о тебе. Страхом и раболепием служи им и в добре поживешь и в будущем веце насладишься».

В процессе опроса жителей Усть-Цилёмского района, рожденных в первой трети XX века, мне пришлось слышать различные варианты устного переложения вышеупомянутого поучения, что свидетельствует о важности книжного чтения и привнесения знаний из поучений в процесс воспитания. Цитаты об этом: «В пост много читали. Старики молиться будут и нас ставят рядом. Потом читать будут и нас за стол посадят. Мы слушам и картинки смотрим. Сейчас помню, которо бабушка мне читала»; «Нас воспитывали дедко да бабка, родителям робить набыло. По книгам учили жить, да по людям – в пример ставили ле опеть говорили, как Федот-от не живи, в греху утонешь. Страсти читали в пост, картинки-ти смотрели, беда боелись – как там в огни горят грешны да в котлах кипят».

Важнейшей составляющей спасительного пути староверов был уход от общения с иноверными, регламентации жизненного поведения отражены в многочисленных запретах и предписаниях. С иноверными возбранялись совместные моления и трапезы, в каждом доме для них имелась отдельная посуда, которую мыли и хранили особо; бывали случаи, когда в дальнейшем такую посуду изымали из использования. За общение с иноверными, например, на выезде, следовало отмаливать епитимию. Но милостыню следовало подавать всем нуждающимся людям, несмотря на их конфессиональную принадлежность: «Ходили, просили по домам. Ижемцы приезжали на санях, ходили, просили – всем давали, кормили и поили. Говорили: добро надо делать, христаради подавать. Бывало свои (староверы — Т.Д.) бенны люди потом в летну пору со старухами в домах жили, помогали водиться с робетишками, их кормили. За еду помогали».

В быту каждый член семьи имел отдельную посуду, которой пользовался дома и с которой ходил в гости или на поминальные службы. В прошлом местной традицией допускалось пользование общей миской лишь детям до пяти-семи лет (как «бесполым», «чистым»), но уже подростки, приобщённые к труду и исповеди, имели личную посуду. В. Ненароков приводит такой диалог с мальчиком: «Да что ж ты хлебова-то не ешь? С братом-то что не хлебаешь? – Не приходится мне с братом из одной чаши хлебать, брат меня раньше с т а р о в е р и т ь (разрядка моя — Т.Д.) начал». С 1950-х годов утрачивается традиция соблюдения «своей посуды» и возникает новая: в каждом благочестивом доме, где служат поминальные службы, держат специальную посуду для поминальных трапез (эмалированные миски, кружки и деревянные ложки), которую используют только в этом случае и хранят отдельно от ежедневно пользуемой посуды.

В народной культуре особое отношение сохранялось к бытовой чистоте, поддержание которой понималось в большей степени с позиции мировоззрения, нежели гигиены, устьцилёмы говорили: «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь»; «В большой чистоты жить не велено». Требования к поддержанию чистоты в доме обосновывали весьма своеобразно: грязный двор/дом женихи будут обходить стороной; невымытую посуду черти лижут, и ею запрещалось в дальнейшем пользоваться; воду в кадках и ушатах закрывали крестовиной, с тем, чтобы черти не пили воду из них; если не было воды для умывания, то следовало подуть на руки, творя Исусову молитву, которую также следовало проговаривать при полоскании белья; запрещалось выносить мусор из избы на улицу, его полагалось сжигать, с тем, чтобы упредить излишнюю болтливость женщин в сельской округе; для детей особо стимулировалось наведение порядка – Бог 40 грехов снимет. Одежду родителей, как грех творящих, и детей – чистых, стирали в разных корытах, чтобы до возраста / до времени не огрешить их. Баня, как и повсеместно, воспринималась «нечистым» местом, в связи с этим, когда уходили мыться, нательный крест оставляли на божнице, а вернувшись из неё, сначала умывали руки и лицо и лишь затем, перекрестившись, надевали крест. Вышеперечисленные предписания свидетельствуют, что для крестьянства понятие «чистоты» связывалось с духовным порядком, но через такое понимание жизни на должном уровне поддерживалась и бытовая опрятность. Информанты подчёркивают, что в «стерильной» чистоте никогда не жили – «где живёшь, там соришь». Т.А. Тихомирова негативную оценку абсолютной чистоты в народных представлениях связывает «с категориями завершённое — незавершённое. В Архангельской губернии считают: что ещё не завершено, то молодое и живое, ему далеко до старения». Отрицательное отношение проявлялось и к беспорядку, связывавшимся с нежилым, вызывавшем презрение. Таким образом, для крестьянства духовная составляющая культуры быта была важнее физических свойств чистоты, которая также не оставалась без внимания.

Большое значение староверы придавали речи, за которой старцы призывали взрослых и детей строжайше следить. Запрещалось сквернословить, материться, клястись ‘ругаться, поминая нечистую силу’, говорили: «Богородица в ту минуту на своём престоле содрогается»* .

* Из поучения Иоанна Златоустаго о матерном слове: «Не подобает, братие, православным христианам матерно ругатися во брани, понеже есть Мати Божия. Пресвятая Дева Мария роди Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, юже познахом Госпожу заступницу и молебницу нашу, всякому человеку в скорбех покровительницу и спасение душам нашим. Вторая мати всем человеком, от нея же родихомся и познахом свет сей и от сосец ея воздоихомся, сия мати человека, яко труды и болезни понесе, всякую нечистоту нашу приняла, обмыв и обвив, воспитала нас и одея. Третья наша мати земля: от нея же первый человек Адам от Бога сотворён, от нея кормимся, пиши и одежды приемлем, во нюже и паки возвратимся, во гроб вселяясь. Аще который человек в который день избранится матерно, в тот день у того человека уста кровию закипают, горят пеною, и паром скверным смрад исходит из уст его. И тому человеку, аще не раскается, не подобает в церковь Божию внити, ни Евангелия целовати и икон святых, и креста, и причастия давать. Того человека, не удержавшегося от проклятого слова матерного, ангел хранитель плачется, а диавол радуется». Подобные выписки из поучительных текстов встречаются в тетрадях усть-цилемских крестьян и ныне активно переписываются

Вместе с тем встречаем противоречивое отношение к использованию матерной брани: запрет на ругань связывался с христианскими представлениями о хранении человеком благочестия и спасительном пути; с другой стороны, существовало суждение о защитном эффекте матерной брани от порчи, демонических видений. Рассказы об этом: «Раньше ведь беда шипко пугало, в лесу, бывало, “казалось” – заматерисе и всё пропадёт, а то могло в лесу увести»; «Лучше заматериться, чем заклестись. Скажешь лешак, он в тебя и заскочит, крепкий матюжёк загнёшь – тут уж всю нечисть, как сдует. Мужики матерились-то, в лесу ходят… Бабы молитву творили». Традиционно такой вид защиты применяли мужчины, не крепкие в вере; по словам информантов, такие случаи были нечастыми и требовали покаяния. Богобоязненные люди творили «Воскресную молитву» на прогнание бесов. В особо опасных зонах: порог, дорога/перекрёсток, с целью оберега следовало творить молитвы, в том числе и неканонические, являвшиеся прерогативой женщин:

1. Господи, благослови.

Иду пути, Христос впереди.

По бокам ангела.

Закройте рот, глаза и уши у моего врага.

Впереди Бог, по бокам ангела –

Оберегайте меня.

2. Ангел навстречу,

Господь на пути.

Божия мати, мене помоги. Аминь.

3. Ангел мой, пойдем со мной.

Ты впереди, я за тобой.

В крестьянском сознании ругаться «нечистыми словами», т.е. упоминать чёрта, беса из библейской мифологии и демонологических персонажей – лешак/лешачиха, считалось «последним делом», к тому же небезопасным. Староверы проявляли боязнь к произношению этих номинаций, особенно «сгоряча», что, по рассказам информантов, приводило к болезни – нечисть «садилась» в человека: «Говорит немочь: “Ф стаи я на стенки сидела сколько время, никак попасть не могла. Ты заклелась – вот я и попала, заскоцила (в человека -Т.Д.)»; «Клестись нельзя, лешака поминать, болезни штоп не было». В женском лексиконе такого рода ругательства имели обобщённое название большот, которое можно было использовать в речи безбоязненно: большот носит — говорят, когда приходят в гости неприятные в общении люди; большот мимо рот суётся – говорят, когда не могут подобрать нужное слово в разговоре или что-то вспомнить и др. Запрещалось произносить проклятия, фольклорные тексты повествуют о проклятых детях, унесённых в озеро и превращённых в русалок, лесное эхо и др. У устьцилёмов сохраняется понятие об опасном времени суток — пухлый час (его точность не определена), когда проклятия сбывались мгновенно. «Есть пухлый час и нельзя в этот час ругать человека, проклинать – черти могли унести, куда-ле сгинуть мог. Случай был: мать сказала дочери: «Пошла ты к лешему». И девочку нечистая сила подняла выше леса и понесло. Мать спохватилась, стала молиться и девочку на болото опустило»; «Пухлый час – опасный час, когда-то баба корову доила и корова лягается, хозяйка и говорит: “Пошла ты к лешему». И корова замертво пала. Нельзя клестись, лучше заматериться, черти матюга боятся. Нельзя плести детей, когда-то муж да жена пошли в лес и девочку маленьку взяли с собой. Ушли да долго, девочка плакать стала, мать и говорить: “Пошла ты к лешему». Девку и понесло над лесом. Они ей ловить и ничё сделать не могут. Ле опеть скажут: увело бы тебя. И уведёт. <…> Девка всё приходила на заре к реке и плакала, голосила. Вся деревня слушала. Дети там у лешего и останутся, навечно. Которы чертей знают, те могут вернуть».

Возбранялись клятвы, такие как, «Вот те крест», «Ей-Богу» и другие, иллюстрацией тому являются житейские случаи: «Дедко Тима рассказывал, при ём было дело. Мылись в бани и две жёнки толковали меж собой. Одна говорит, твой мужик стравил таку-то бабу, а друга – нет, он ничё не знат, никаких бесей, с места мне не сойти, если он еретник. Ей Богу ничё не знат! Сказала она и тут же замертво пала. Вот веть клятва-та кака, с жизни сведёт». Но не возбранялось произносить имя Христа для личной защиты, например, в случае опасности говорили, осеняя себя крестным знамением: «Господи Иисусе Христе» или «Ангел божий».

В настоящее время ещё сохраняются рассказы о «знающих» людях, подразделявшихся на еретиков (еретников) – вредоносных колдунов и лекарей (старичёк, старушка): «Когда еретник умират, то по углам в гроб соль сыплют, чтобы он из гроба не выходил. А то хоронить будут, а он сидит. В Рочево был ижемец Максим Марков, они с женой были сушшы еретники, под угором жили, кушники были. И когда он умер, то ночью на еговой могилы огонь горел, и он по улицам большим жеребцом бегал. Потом жонка егова – коробихой звали, Анна-коробиха пошла и могилу ножом обчертила, и нож в могилу заткнула и больше он не ходил. Ещё с Пижмы Мартемьян был, еретник сушшый, и жена тоже еретницей была, но он сильнее был, и ей стравил. Мартемьян бараном оборачивалсе. На горке бегат баран, люди зайдут на гору, а там Мартемьян. Он омрачит и людям покажется. Некоторы еретники в ворона оборачивались. Еретники сами уставали от себя. Мартемьян ходил даже к грамотной старушке, воскресну молитву списывал, а то пойдёт в лес охотиться, а шишки ему ходу не дают, работу просят. На како-ле время бат и помогало. Еретники новы были крепки и когда лекари людей лечили, то еретницы чувствовали это и приходили, и их не надо было в ту пору впускать. А одна еретница была крепче лекаря и ворвалась в дом и сразу умерли и старуха, котору лечили и лекарка». Несмотря на то, что те и другие использовали в практике магические приемы воздействия на человека, отношение к ним было разным. А.М. Бабикова так объяснила «праведность» целителей: «Раньше ведь людей призорили часто, много еретников было, завидовали людям. И были старушки, которы лечили, их уважали. Их и хоронили как надо, поминали, они каялись. В писаньи писано: первое дело — мир освящать, второе дело – крик утешать, третье дело – больных исцелять, четвёртое дело – чистоту соблюдать. Они ведь лечили, а не калечили. А еретников, тех не отпевали, хоронили за кладбищем, рассказывали – осиновый кол затыкали, шшэбы не вышел». В сельских поселениях крестьяне знали еретиков поимённо, в общении с ними соблюдали правила предосторожности – без нужды не вступали в беседу, а в беседе не прекословили им и по возможности выполняли их пожелания. По рассказам, опасность от них исходила повсюду, например, они могли оставить заговоренный платок, который кто-нибудь, но обязательно подбирал, «клали порчу» в общедоступных местах: «Еретники ведь не могут жить добром. Черти их толкают – сделай худо, сделай худо. Они болеют, если не делают. У нас в деревни еретник жил, дэк даже жёнку свою истаговотал, ни к кому не прилипало дак». Наставники не вели с ними брань, но молитвами помогали населению, страдавшему недугами «от людей». Известно, что некоторую борьбу с колдовством и предрассудками проводили официальное православие и волостное руководство, в частности, об этом говорится: «Ещё в 1713 году Пустозёрская воеводская канцелярия донесла Архангельской губернской, что проживающий в Усть-Цилёмской слободке Осип Асташев постоянно навлекает на себя обвинения в еретичестве, колдовстве и порче людей. При расспросах он показывал, что портил женского пола людей и к себе присушивал и блудно с ними жил. А порчу и присуху наговаривал на соль и клал во шти и в прочее; а крест с себя в то время снимал и клал под пяту в обувь, чтобы в том ему больше дьявол служил. За такое волшебство, а паче за поругание креста Христова, по сим Соборного уложения первой главы и пункта, казнити – сжечь, дабы впредь другие, на то смотря, таких богомерзких дел чинить не дерзали».

По рассказам информантов, «сглаз» умели снимать многие женщины, передававшие знания в округе. Традиционными средствами были «молчаная вода», заговоры. Общеизвестными приёмами пользовались против скрадывания пути: перепрягали лошадь, переменяли стельки в обуви или переодевали обувь с правой ноги на левую и др. Все действия совершали, проговаривая про себя или вслух Исусову молитву. Считалось: «Худой призор – вековой позор, добрый призор – в землю сгонит». Знахарей, способных лечить «призор», было немного, их также знали, они пользовались уважением в округе.

В целом крестьяне жили с глубокой верой в сердце, применяя в жизни церковные правила, при этом не отказываясь и от народных предписаний, связывавшихся с защитой психоэмоционального здоровья.

Внутрисемейная иерархия

Как и повсеместно, жизнедеятельность традиционной большой семьи, её порядок регламентировался общественными, семейными и церковными нормами поведения. В таких семьях главенствовал старший женатый мужчина – хозяин/большак – физически крепкий человек, имеющий детей, способный к труду, предприимчивый в делах. Несмотря на абсолютную власть старшего, руководить в семье было непросто, поскольку необходимо было сохранять добропорядочные отношения при том, что взаимоотношения между семьями сыновей были разные. О хозяине устьцилёмы говорили, что он в семейных отношениях стоял «в корню», т.е. управлял всеми важнейшими семейными делами: «Которы мужики охотой не занимались, жили в семье – Фёдор Сергеевич, Ефим Сергеевич – те в корню были. Хозяин должен при семье находиться, конечно, он может в дорогу съездить, но в основном он был при доме: сенокосил, дрова заготовлял, сено вывозил, закупки делал, упряжь ремонтировал, дом содержал, сыновей обучал работам. У нас дедко всю жизнь в лесу прожил – 56 лет и как только папаша с войны пришёл, уже он за старшего был. Жена у него боева была, направляла папашу, она ему помогала. Отец нам только скомандует, мы одна нога тут, а другая уже там – тут же выполняли все его приказания, слушали. Сыновья за отцом жили, даже когда самостоятельно вели хозяйство, отделились, советовались с ним».

Глава семьи представлял интересы дома в общине, нёс ответственность за уплату всех платежей и был распорядителем в делах семейного коллектива, через него осуществлялась связь семьи с внешним миром. Семейная жизнь строилась «по распоряду» старшего или хозяина, и каждый член семьи, включая детей, знал свои права и обязанности, должен был безупречно выполнять порученную работу (дело): «Семьи были большие. Сыновей с детства определяли к хозяйству. Кто плотничал, кто печи клал, на кого зверь шёл, тот промышлял. Раньше в дорогу ездили: отец поедет в Архангельск торговать, сыновья домашными делами занимаются. Кто большой семьей жил, тот и богатым был. Легче было хозяйство вести да разживать. Коров по многу держали, кожевни имели, справно жили, своим трудом. Потому и детей не отделяли». В крепких хозяйствах принято было нанимать работников, в иных семьях их было до трёх-четырёх человек, в этом случае всю трудоёмкую работу выполняли они: рыбачили, занимались заготовкой дров и обработкой шкур, обихаживали скот.

Значимость женатых сыновей определялась по их старшинству. Иногда критерием приоритета был не возраст, а физическая удаль. Разовой мужик ‘мужчина в полном расцвете сил, репродуктивного возраста’: «Мужик в года войдет – это после 25 лет и до 50, сила есть, все может, такой к 40 годам становился главным при стареющем отце, но ещё находящемся в силе. Разовы мужики семью вели». Такого мужчину характеризовали мочной, жилистый. Согласно поговорке, «Баба да корова – одно и то же, что мужик да конь», этим подчёркивали силу мужчины, его волю и вместе с тем образ коня связывался с символикой брака, соития; тогда как женщина – покорная домашняя хозяйка, обеспечивавшая внутреннюю жизнь семьи сравнивалась с коровой-кормилицей. Старший сын являлся первым помощником отцу: помогал управлять делами семьи, выезжал с ним на ярмарки, осуществлял покупки для дома. Полномочия остальных сыновей определялись семейно-хозяйственными делами, особенно в периоды отсутствия старшего в семье – это заготовка дров, вывоз сена с лугов, занятие рыболовством и другие работы. Как уже говорилось, в примачных семьях главенствовал отец жены; бывало, если в доме проживали только женщины, примак сразу становился хозяином, говорили «без мужа дом пустеет». Мужу-примаку в первые годы проживания в доме жены приходилось испытывать насмешки и унижения от деревенских мужиков. На Цильме примака иронично называли петушья голова букв. ‘не имеющий прав’; в других селениях о нём говорили, что вынужден был надеть глухую шапку ‘жить, не обращая внимания на обидные пересуды окружающих’; подпорожный голик (презрит.) букв. ‘не хозяин в доме’. И только терпение, трудолюбие, хозяйственная сметка позволяли примаку становиться равным среди прочих женатых мужчин, а иногда и превосходить общественный статус мужей-хозяев семьи.

Как и повсеместно, когда хозяин в семье становился залётным, т.е. входил в старческие года и утрачивал силу, главенство в отцовской семье переходило к старшему женатому сыну и его жене, в братской семье – брату по старшинству и его жене. Одряхлевший отец до тех пор, пока сохранял способность здраво мыслить (находился в уме), участвовал в разговорах на хозяйственные темы, советовал, но решения принимал сын. Первой помощницей хозяину была жена, распоряжавшаяся так называемыми «стряпными» делами, т.е. управляла всем женским коллективом и делами в доме (воспитание детей, уход за скотом, приготовление пищи, уборка и др.), сама принимала участие в труде, обучала дочерей и младших невесток ведению домашних дел. Мудрая хозяйка, стремившаяся сохранить в большой семье добропорядочные отношения, деликатно строила отношения и вводила в хозяйственную жизнь молодых снох, об этом свидетельствует присловье: «Дочери говорят, молодке знать велят», т.е. поучала дочь, а смышлёная невестка должна была принимать информацию к сведению.

Женская работа по дому была трудоёмкой: «Баба около печи за день до десяти километров выходит»; «Бабья работа не видна, а ухвоит*/пристановит**». Хотя мужчины и иронизировали над женщинами, их домашним трудом, в трагической ситуации – смерти жены – всегда говорили: «Лучше обгореть, чем овдоветь: дом отстроишь, а жену не вернёшь»; многие проявляли неспособность к самостоятельному ведению хозяйства. К примеру, о сложности женского труда говорится в таком рассказе: «Один мужик жёнку хухнал***, что ленива, а дома порядок всегда был: корову подоит, печь истопит, еду наварит. Пбрево**** всегда слито, дети обуты – сечину***** по дому делала. А она была боева и говорит: “Давай, мужик, поменяемсе работами. Я твою буду делать, а ты мою. Она сено привезла, сметала на поветь, а он никуды не поправилсэ: дом не мытой, дети голодны… И больше никогда не ругалсэ и с бабьей работой не оставалсэ».

* Утомить.

** То же, что «ухвоить», см. предыдущую сноску.

*** Хулить.

**** Настой на сене для скота.

***** Всё

Традиционно женский труд в семье распределяли по ситуации: бывало невестка, преуспевшая в каком-либо деле, например, в приготовлении пищи или прядении, выполняла конкретную работу; на поздних сроках беременности женщину по возможности оберегали и не ставили на трудоёмкие работы. Тяжелее всего приходилось младшей снохе, на долю которой выпадало больше тяжёлой работы, например, по уходу за скотом, тогда как старшие занимались более лёгкими делами. В целом отношение к женщинам в доме было суровым, в случаях, когда жена не справлялась с порученным делом, муж мог наказать жену.

Пребывание домочадцев в доме было подчинено внутреннему распорядку: старший в семье и женатые мужчины имели право в любое время дня сидеть в красном (переднем) углу, за столом или возле него, тогда как местом женщин был кут и место возле печи – здесь не только готовили еду, но и обрабатывали шерсть, пряли, вязали; возле печки подвешивали зыбку и нянчили детей, нередко одновременно занимались рукоделием; дети располагались на печке, полатях или возле входа; старики во время сна и бодрствования располагались на печке или возле неё, трапезничали в куту. Если мужчина занимался ремеслом, например, плетением корзин или делал заготовку для ложек, посуды, то такие работы проводились также возле печки с тем, чтобы мусор не разносился по избе. А расписыванием ложек, посуды, мебели занимались у окна, в красном углу; здесь же мужчины создавали рукописные сборники******. В повседневной жизни кроме приёма пищи женщины, дети садились за стол в досужее время: когда читали книги, обучались грамоте или играли в кости (бараньи). Как и повсеместно, порядок нарушался в праздничные дни, когда снимались социальные и этические запреты, и непродолжительно устанавливалось «перевёрнутое» состояние бытия: например, в обрядах, праздничном застолье главное место в доме – под иконами – предназначалось женщинам, мужчины занимали место в нижней части дома (от матицы к входной двери) или размещались в другой (обычно дальней) комнате.

****** Переписывание книг являлось исключительно мужским ремеслом: «Копирование рукописей считалось сугубо мужской профессией, в противоположность Карельскому поморью (Выгу), где преобладал в переписке женский труд. Покойный А.О. Осташов на мой вопрос, почему на Пижме женщины не занимались списыванием рукописных книг, ответил: “Не бабье это дело”». См. об этом: Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописные сборники ХVI-ХХ вв. Сыктывкар, 1960. С.18.

К трапезе в семье было особое отношение. «Стол – престол»: ели в строго определённое время, перед принятием пищи и после обязательно молились. За обеденным столом размещались взрослые и дети от семи лет; в зависимости от численности семьи, женщины иногда ели отдельно. На лавки садились, обходя стол «посолонь». Еду на стол подавала старшая в семье, иногда ей помогала невестка. За столом отец осенял себя крестным знамением, что служило для остальных знаком к принятию пищи. Несмотря на требование к соблюдению безмолвия за едой, все предстоящие работы на день традиционно обсуждались за ужином или завтраком; здесь же происходило распределение на работу каждого члена семьи. Правом говорить обладали старший в семье и женатые сыновья, прочие члены семьи ели молча. Детей за разговоры за столом наказывали: обычно старший ударял ложкой по лбу. Из-за стола выходили все вместе, дождавшись последнего едока, обычно младшего.

Отдельно за столешницей в куту ели старики и младенцы, что объяснялось их физиологическими и социальными особенностями: физической немощью – отходом/невключённостью в трудовой процесс, а также стремлением стариков к обособлению от остальных. Старики заботились об «ангельских» душах младенцев и ограждали их от преждевременного общения с миром, что объяснялось уязвимостью детей и их беззащитностью. Пока взрослые были заняты трудом, старики пестовали младенцев – это была одна из их основных обязанностей: «Богу не молись, а с ребёнком водись» – гласит усть-цилёмское присловье: хлебцей водить букв. ‘воспитывать будущего кормильца’. Воспитать будущего работника, кормильца было делом чрезвычайной важности. Младенцы находились под присмотром стариков до пяти-семилетнего возраста, когда дети начинали осознавать свою половую принадлежность, с этого момента о них говорили, как о пришлых в ум. Ещё одним важнейшим критерием их перехода в следующую возрастную группу было обновление зубов, что свидетельствовало об обретении ими определённой силы (например, в семилетнем возрасте ребёнок мог стать колдуном). Детей от семи до 12 лет в молитвах называли отроками, и их наставниками становились уже родители. Специальных переходных испытаний для мальчиков, связанных с «развязыванием ума», не выявлено, тогда как на славянском материале распространённым «тестированием» являлось распутывание узла на сохранённой материнской пуповине. Как и повсеместно, визуальными маркёрами перехода детей являлись причёска и костюм соответственно их половой идентичности.

Важнейшим моментом социальной адаптации детей являлось приобщение их к труду: мальчиков обучали верховой езде на лошади и знакомили с промысловой деятельностью – известны случаи, когда семилетние мальчики уже самостоятельно охотились, проверяли капканы на зайцев и рыбачили береговыми способами. Зимой в их обязанности входило содержание в чистоте хозяйственного двора, оказание помощи по уходу за скотом, обеспечение дома водой и дровами: «Дрова да вода – мужская беда». Девочек обучали и приобщали к работам по хозяйству – доению коров, наведению чистоты в доме, а также рукоделию – прядению и вязанию. Старшие девочки становились няньками в семье или уходили в няньки и в течение нескольких лет «жили в людях». В основном работали за еду. Одна из моих рассказчиц за год заработала на три метра ситца, одну ленту и гребёнку, остальное было высчитано за проживание и еду.

Детей растили и воспитывали личными примерами: они всегда были рядом со взрослыми и в делах равнялись на них. Младшие были в подчинении у старших и их взаимоотношения строились на полном послушании. Устьцилёмы говорят: «Мать непослушной дочери молит мужа пьяницу, непослушному сыну – присталу* лошадь», присловье скорее служило напоминанием детям об их обязанностях. Взрослые контролировали и оценивали работу детей; похвалой служило одобрение такого рода: «Молодец, будешь добрым хозяином (хозяйкой)», при этом детей гладили по голове. На ошибки указывали в шутливой форме, но, бывало, и наказывали. Несмотря на то, что отец имел полную власть над домочадцами, чаще он наказывал (учил) сыновей, мать – дочерей, обычно за их леность, шалости или озорство. Власть родителей над детьми заканчивалась, когда сыновья становились взрослыми или обзаводились семьями, а девушки выходили замуж.

С отрочества дети уже по всей строгости церковных требований соблюдали посты с последующим исповеданием и отмаливанием епитимьи, обучались чтению по Псалтыри, в поминальные дни в их обязанности входило разнесение милостыни, они же разносили именины – пироги по случаю именин: «Когды ле я небольша ещё была, мамка испекла именины тётки Марфы и я понесла. Пришла, говорю: “Марфа Васильевна, я тебе именины принесла, мамка послала».

* Обессиленный.

А она и говорит: “А дедина-то гдейно?» – это обиделась, почему я её дединой не назвала. Раньше ведь род ценили и держали. Это нынь по именам отчествам родников называют. Так вот дети именины разносили. Дней рождений и не знали, когда окрестят, тогда и рожденьё и именины. Меня Парасьей назвали, Парасьям 27 октября, а когды я родилась– хто нынь знат?». По воспоминаниям информантов, разнесение милостыни и именин было желанным занятием детей, поскольку в домах всегда ждали таких гостей, к ним проявляли радушие, например, девочкам говорили: «Марьюшка-душа пришла», мальчикам – «Андрей-белеюшко пришёл», что было приятным для них; детей всегда угощали гостинцами.

С 12 лет дети переходили в группу подростков (недоростки), в молитвах о здравии или за упокой их уже называли рабами божиими. С этого возраста они участвовали в переходных играх, примером мальчишеской испытательной игры «ножики», смысл которой заключался в следующем: необходимо было в каждой из 10 позиций воткнуть нож в землю. Мальчик, справившийся с заданием с первой попытки или проходивший все позиции, становился кандидатом для перехода в следующую возрастную группу.