Изменено и дополнено 09.02.2024 г.

п.1. Григорей Секрет

На 03 мая 1718 года казак станицы Бесергеневской.

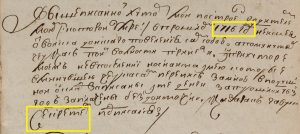

«Крестоприводная книга войска Донскаго на верность наследнику Всероссийскаго Престола Царевичу Петру Петровичу»:

«Сего ж 718-го году майя в 3 день обещание Бесергеневской станицы казаков Атаман Яков Лукьянов … Григорей Секрет … у присяги были Крест и Евангелие целовали…».

- РГАДА. Ф. 111. Оп.1. Д. 24. Л. 60;

- Присяги донских казаков, 1718. Материалы по истории и генеалогии казачества. Выпуск I / В. А. Гусев. Волгоград, 2012. С. 86.

п.2. Гаврила Секретёв

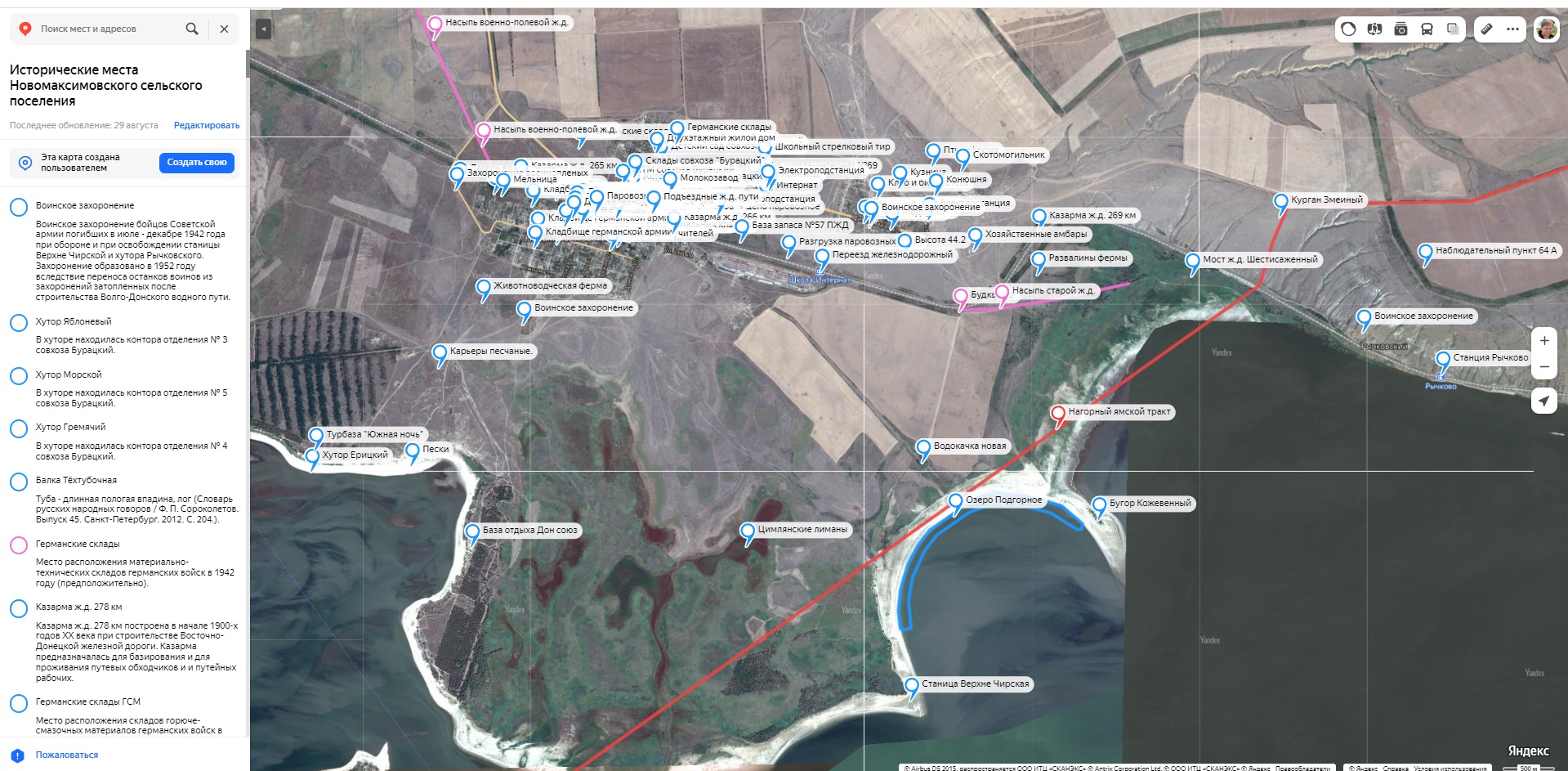

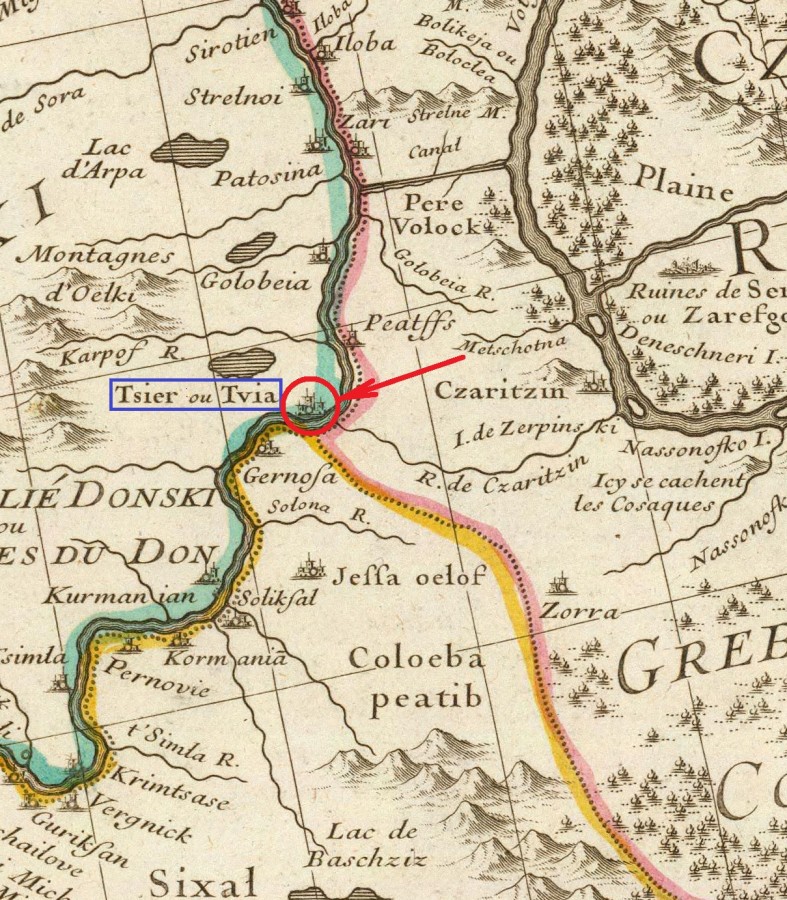

Станицы Нижней Чирской.

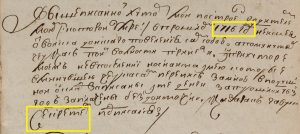

«Ис казачьих детей». В службе с 1740 г. по 1775 г. Обер-офицер.

Служба, участие в походах и компаниях: Оренбург, Пруссия, Днепровская линия. Не грамотный. Имел свой хутор на реке Чир в урочище Грачах в 30 верстах от станицы Нижней Чирской. Хутор основали его родители в 1716 г.

В 1775 году в отставке. Значится в «Списке сочененной Войска Донскаго в войсковом гражданском правительстве отставленным в 1775-м году от службы казакам с показанием кто и за какою невозможностью» под номером 1205.

Женат.

Дети: сын Иван родился около 1756 г., сын Тимофей родился около 1762 г., сын Никита родился около 1767 г.

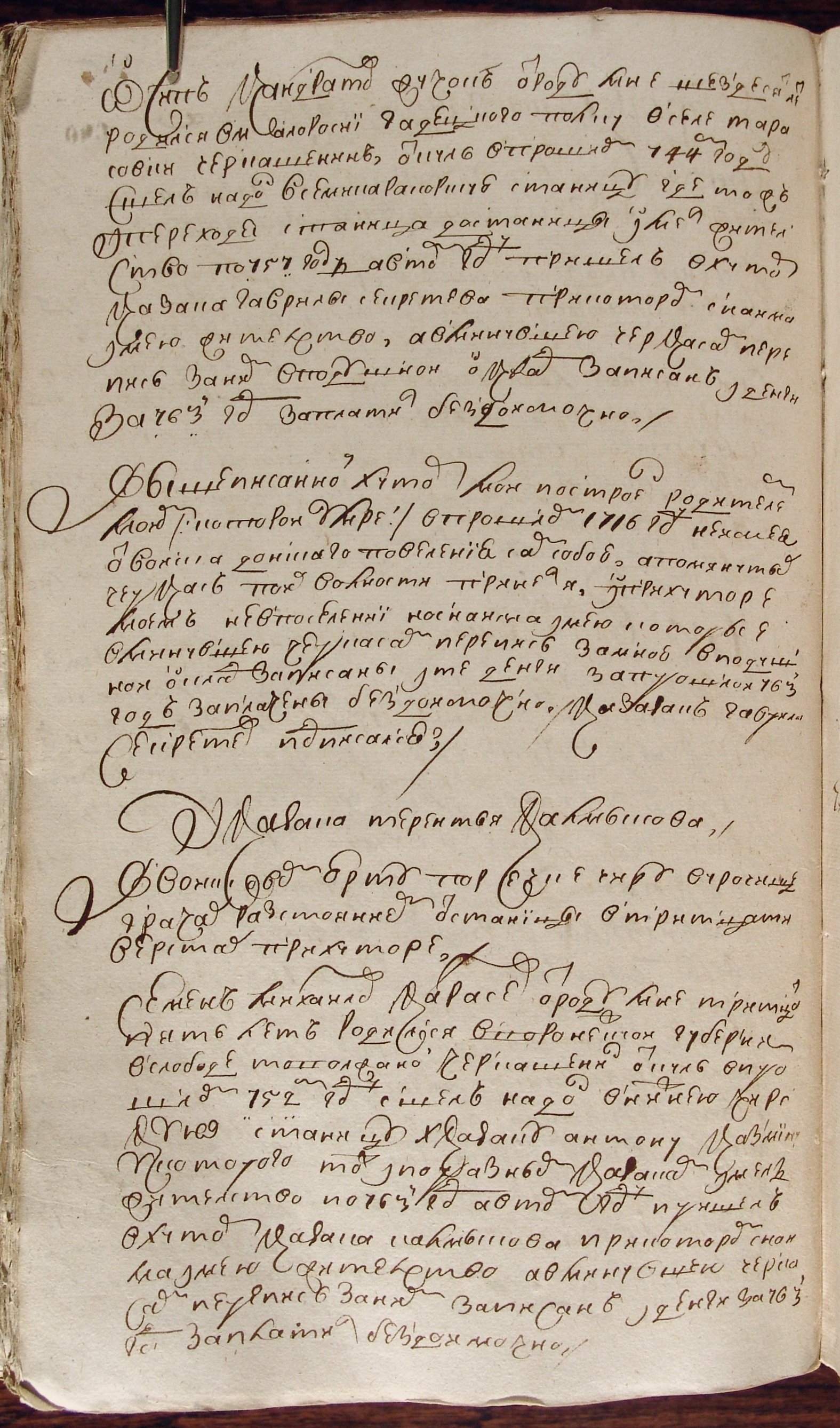

Фрагмент листа 680 (оборот) РГВИА. Ф. 13. Оп.1/107. Связка 105. Д. 149. «Описи и ведомости Войска Донскаго записных в 763-м году в подушной семигривенной оклад, тож и не положенных малоросиян».

- ГАРО. Ф. 46. Оп.1. Д. 60. Л. 160;

- РГВИА. Ф. 13. Оп.1/107. Связка 105. Д. 149. Л. 680-680об.;

- РГВИА. Ф. 52. Оп.1/194. Д. 93. Ч. 2. Л. 183об.-184.;

- Секретёвы и Коньковы / С. В. Корягин, К. М. Секретёв. Санкт-Петербург, 1998. С. 9;

- Перепись черкасам в Войске Донском 1763–1764 годы. Часть I. Материалы по истории и генеалогии казачества. Выпуск VIII / В. А. Гусев. Волгоград, 2016. С. 313.

- Служба донских казаков XVIII век. Запорожские и донские казаки в приазовье 1699 — 1704 года. Отставные казаки Войска Донского 1775 год. Материалы по истории и генеалогии казачества. Выпуск VII / В. А. Гусев. Волгоград, 2015. С. 180.

п.3. Матвей Секретёв

Родился около 1723 г.

Станицы Раздорской.

«Ис казачьих детей». В казачьей службе с 1744 г.

Служба, участие в походах и компаниях: «В Кабарде, по Маноче дважди, в Прусии, по Салу, в Кизляре и под Кубаном».

Не грамотный. В 1775 году в отставке.

Значится в «Списке сочененной Войска Донскаго в войсковом гражданском правительстве отставленным в 1775-м году от службы казакам с показанием кто и за какою невозможностью» под номером 340.

Женат.

Дети: дочь Пелагея — 1751 года рождения, сын Кирилл около 1757 года рождения, сын Игнат около 1759 года рождения, сын Сергей около 1766 года рождения, сын Самсон около 1769 года рождения.

- РГВИА. Ф. 52. Оп.1/194. Д. 93. Ч.2. Л. 68;

- ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4144;

- Служба донских казаков XVIII век. Запорожские и донские казаки в приазовье 1699 — 1704 года. Отставные казаки Войска Донского 1775 год. Материалы по истории и генеалогии казачества. Выпуск VII / В. А. Гусев. Волгоград, 2015. С. 130.

п.4. Иван Филиппович Секретёв

Родился около 1726 г. Умер в 1820 г. в станице Разсыпной Оренбургской губернии.

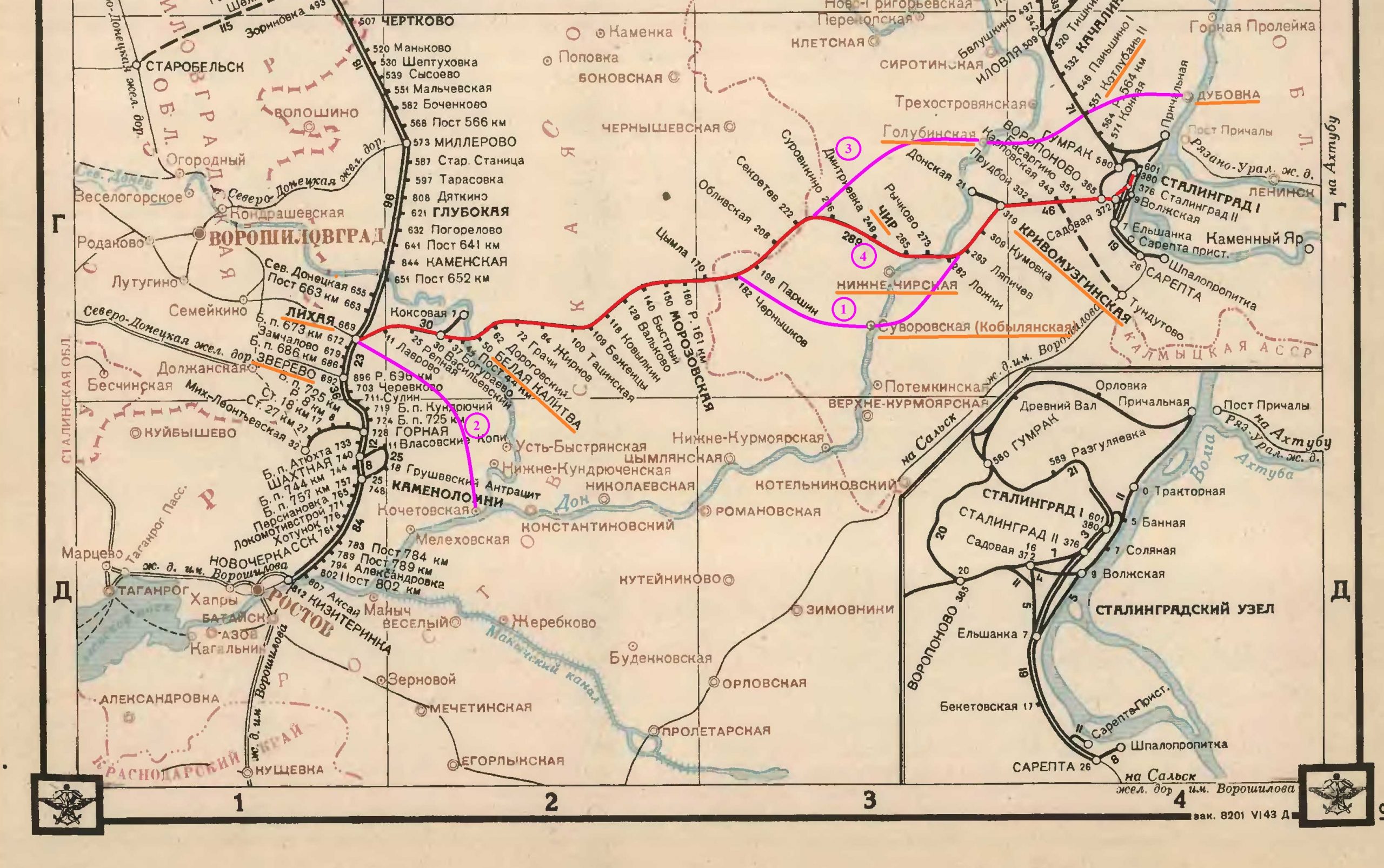

Казак станицы Нижней Чирской.

С 24.07.1783 г. под командованием старшины Казьмы Грекова «отряжен в поголовный поход донских казаков в кубанском корпусе А. В. Суворова». В 1795 г. значится в «Списке Войска Донскаго преступникам, отправленным в трех партиях по силе указа Государственной Военной коллегии на поселение на Оренбургскую линию…» (наказание за участие в Есауловском бунте). Отправлен в Орскую крепость Оренбургской линии вместе с семьёй.

В духовной росписи по станице Разсыпной за 1807 год упоминается в возврасте 81 года, как отец урядника Павла Секретёва.

В «Ревизской сказке…» станицы Разсыпной Оренбургской губернии от 09 апреля 1834 г. значится умершим.

Жена: Ксения Ивановна около 1735 года рождения.

Дети: сын Павел родился около 1778 г (по «Списку Войска Донскаго преступникам, отправленным в трех партиях по силе указа Государственной Военной коллегии на поселение на Оренбургскую линию…») или около 1773 г. (по «Ревизской сказке…» станицы Разсыпной Оренбургской губернии от 09 апреля 1834 г.).; сын Иван родился около 1780 г (по «Списку Войска Донскаго преступникам, отправленным в трех партиях по силе указа Государственной Военной коллегии на поселение на Оренбургскую линию…») или около 1775 г. (по «Ревизской сказке…» станицы Разсыпной Оренбургской губернии от 09 апреля 1834 г.); дочь Вера около 1782 года рождения; сноха (жена сына Павла) Татьяна Самойлова около 1775 года рождения; внуки (дети сына Павла): Игнатей около 1792 года рождения, Платон около 1793 года рождения.

Возможно, что п.4. Иван Филиппович Секретёв и п.4.1. Иван Секретёв — это один и тот же человек.

- РГВИА. Ф. 41. Оп.1/199. Д. 318. Л. 19;

- ОГАОО. Ф. 4. Оп.1. Д. 3. Л. 53 об., 160 об.;

- ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 57. Л. 290 об.;

- ОГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 342. Л. 241;

- Служба донских казаков XVIII век. Мятеж на Дону по случаю указа о поселении семейных казаков на Кавказскую линию. Материалы по истории и генеалогии казачества. Выпуск XI / В. А. Гусев. Волгоград, 2018. С. 366, 383, 387;

- Служба, быт и бунт донских казаков XVIII век. Материалы по истории и генеалогии казачества. Выпуск XV / В. А. Гусев. Волгоград, 2021. С. 305.

Читать далее →