Введение

В современной лингвистической науке общепризнанным является положение о том, что язык выступает важнейшим средством формирования и бытования знаний человека о мире [Апресян, 2005; Буров, 2003; Вендина, 1998; Рахилина, 2000 и др.]. С одной стороны, он задает своим носителям определённую картину мира. С другой стороны, в его единицах и категориях закрепляются результаты когнитивной деятельности человека.

Выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и многочастного мира, представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум, — принято образно называть языковой картиной мира [Шведова, 1999, с. 15].

Одним из направлений исследования русской языковой картины мира является изучение уровневых единиц языка, репрезентирующих её фрагменты. Особое место в системе средств её формирования и отражения занимает имя существительное, что обусловлено его лексикограмматическими особенностями, значимостью в составе морфологических и стилистических ресурсов русского языка, количественным преобладанием над другими частями речи.

Изучению имени существительного посвящено немало работ. Внимание исследователей привлекают значение предметности [Кошелев, 2000; Лукина, 2003; Рахилина, 2000 и др.], предметно-процессное [Вакарюк, 1985; Цзяхуа, 2007 и др.] и предметно-характеризующее значения [Еремина, 2004; Кондрадгова, 1985 и др.], переносные значения [Скляревская, 1993; Телия, 1988; Фролова, 2005; Черникова, 2001 и др.], грамматические категории [Зализняк, 2002; Лукина, 2003; Милославский, 1979 и др.], лексико-грамматические разряды [Калинина, 2007; Трофимова, 2006 и др.], особенности словообразования, словообразовательная семантика [Шалимова, 2004; Шаталова, 1984 и др.], грамматический потенциал [Белоусова, 1989; Еремина, 2004; Кубрякова, 1978; Рахилина, 2000; Шигуров, 1988 и др.], стилистический потенциал [Анисимова, 1982; Юмашева, 2005 и др.], референциальный потенциал [Степанов, 2004; Шмелев, 2002 и др.].

Изучение перечисленных особенностей имени существительного позволяет реконструировать определенные фрагменты языковой картины мира. Исследование может проводиться и на более высоком уровне, который образуют, в частности, имена существительные тематической группы «неживая природа».

Субстантивы, обозначающие природные образования и явления, получают в работах лингвистов разноаспектное освещение. Интерес учёных вызывает реконструкция репрезентируемых существительными тематической группы «неживая природа» фрагментов языковой картины мира на разных этапах жизни общества [Гришина, 2002; Кошарная, 2003 и др.]. Формирование и специфика репрезентации данного феномена также рассматривается в лингвистических трудах на материале лексикографических источников [Касьянова, 1984; Курбатова, 2000; Шмелев, 1964 и др.], текстов различной стилистической принадлежности [Азаренко, 2007; Богданова, 2007; Панасова, 2007; Скляревская, 1993; Урысон, 2003; Чудакова, 2005 и др.], диалектов [Васильченко, 1996; Суспицына, 2000; Флягина, 2005; Хохлова, 2004 и др.].

Актуальность темы данной диссертационной работы обусловлена тем, что в современных исследованиях мало внимания уделяется особенностям использования существительных тематической группы «неживая природа» в региональных печатных СМИ, в том числе газетной публицистике, главной задачей которой является изображение и оценка разных сторон действительности. Изучение слов названной тематической группы на материале разновременных региональных газетных изданий даёт возможность определить особенности восприятия носителями языка окружающего мира на различных этапах жизни общества, выявить установленную человеком взаимосвязь природных образований и явлений с другими реалиями.

Гипотеза исследования состоит в следующем: семантический потенциал имён существительных тематической группы «неживая природа», определяя специфику их функционирования в разновременных текстах региональных печатных СМИ, позволяет выступать данным лексическим единицам одним из средств репрезентации русской языковой картины мира, различной в советский и постсоветский периоды развития общества.

Объектом анализа избраны имена существительные тематической группы «неживая природа».

Предметом исследования являются особенности использования имён существительных тематической группы «неживая природа» в прямом и переносном значениях как средства репрезентации русской языковой картины мира в областных газетных изданиях.

Цель работы — выявить семантические и функциональные свойства имён существительных тематической группы «неживая природа» как средства репрезентации русской языковой картины мира в текстах региональных печатных СМИ.

Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих

задач:

1) определить место имён существительных тематической группы «неживая природа» в системе средств репрезентации русской языковой картины мира;

2) дать тематическую и лексико-семантическую классификацию именной лексики со значениями «природные образования» и «природные явления»;

3) разграничить в разновременных газетных текстах функционирование имён существительных тематической группы «неживая природа» в прямых и переносных, узуальных и контекстуальных значениях;

4) охарактеризовать семантический потенциал рассматриваемых лексических единиц и особенности его реализации в контексте;

5) установить роль имён существительных тематической группы «неживая природа» в репрезентации русской языковой картины мира, отраженной в текстах советских и постсоветских региональных печатных СМИ.

Анализ лексики, обозначающей природные образования и явления, проводился с опорой на данные «Большого толкового словаря русских существительных» под ред. Л. Г. Бабенко, «Русского семантического словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой, «Тематического словаря русского языка» под ред. В. В. Морковкина, позволяющие изучить определённые области лексической подсистемы, раскрыть принципы формирования и отражения в языке картины мира. Источником для отбора фактического материала послужили издания областных газет «Сталинградская правда» за 1938-1943 гг. и «Волгоградская правда» за 1998-2003 гг., обращение к которым обусловлено тем, что в них представлены определённые этапы развития русского литературного языка в XX в., значимые, в частности, для публицистического стиля [Солганик, 2002]. В газетах 1938-1943 гг. функционирует тоталитарный язык, связанный с процессами утверждения и распространения коммунистической идеологии, подготовкой к войне и участием в ней [Бельчиков, 2000; Кожин, 1985; Купина, 1995; Шкайдерова, 2007]. В региональной прессе 1998—2003 гг. получили отражение тенденции к деидеологизации лексики, переименованию, обогащению словарного состава новыми средствами, которые сформировались под влиянием экстралингвистических факторов, возникших в результате распада СССР, крушения прежней системы государственного управления, распространения новой идеологии в условиях демократической ориентации общества, ослабления или нейтрализации прежних резко положительных или отрицательных оценок [Ермакова, 1996; Земская, 1996; Солганик, 2002; Федорова, 2008].

За единицу наблюдения принята словоформа имени существительного, функционирующая в высказывании, равном предложению. Всего проанализировано более 16 000 случаев употребления субстантивов.

Методологическими основами исследования являются представления о системности языка [Мельников, 1973; Солнцев, 1977; Уфимцева, 2004], взаимосвязи языка, сознания и действительности [Кацнельсон, 2001; Панфилов, 1971]; важнейшие положения, разработанные в области изучения семантики имени существительного [Бабенко, 2005; Вакарюк, 1985; Виноградов, 1977; Калинина, 2007; Князев, 2007; Кошелев, 2000; Урысон, 2005; Шарандин, 2001; Шведова, 1998] и разграничения семной структуры значения, семантической структуры полисемантов и смысловой структуры функционирующей словоформы [Гак, 1990; Лопушанская, 1988]; подходы к анализу публицистического стиля [Костомаров, 1971, 1999; Солганик, 1981, 2002; Туликова, 1987, 1988]; принципы описания языковой картины мира [Апресян, 20066; Зализняк, Левонтина, Шмелев, 2005; Падучева, 2004; Рахилина, 2000; Яковлева, 1994 и др.].

В качестве методов использованы описательный, компонентный, контекстуальный, элементы словообразовательного анализа.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые на региональном материале, извлечённом из текстов областных газет, исследованы имена существительные тематической группы «неживая природа» как средство отражения представлений человека об окружающей его действительности; предложена классификация слов со значениями «природные образования» и «природные явления», учитывающая разграничение наименований земной, водной, воздушной стихий и явлений природы; сопоставлены особенности употребления данных имен в разновременных текстах; показаны изменения в семантической структуре лексических единиц, расширение их парадигматических и синтагматических связей, развитие способности к образованию контекстуальных значений; выявлены семантические признаки имен существительных тематической группы «неживая природа», релевантные для репрезентации русской языковой картины мира; определена специфика функционирования рассматриваемых субстантивов как средств выражения восприятия носителями языка реалий окружающей действительности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит определённый вклад в дальнейшую разработку тематической классификации имён существительных, уточняет их место в системе средств репрезентации русской языковой картины мира, восполняет пробел в изучении лексики, функционирующей в региональной публицистике.

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть использованы в вузовских курсах лексикологии и морфологии, в спецкурсах по семантике, стилистике газетного текста, лингвокультурологии, применяться в лексикографии, в преподавании русского языка как иностранного.

На защиту выносятся следующие положения:

1. В лексических значениях имён существительных тематической группы «неживая природа» выделяются признаки, релевантные для вычленения, сопоставления, разграничения в окружающей действительности носителями языка не только объектов земной, водной, воздушной стихий и явлений природы, но и других реалий.

2. Использование рассматриваемых лексических единиц в текстах разновременных региональных газетных изданий характеризуется расширением их парадигматических и синтагматических связей, увеличением частотности употребления в контекстуальных значениях.

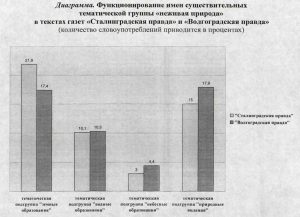

3. В процессе функционирования субстантивов тематической группы «неживая природа» в текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» их семантический потенциал реализуется поразному, что проявляется в способности исследуемых существительных выступать средством выражения дифференцированного восприятия носителями языка различных сфер жизни общества в советский и постсоветский периоды.

4. Различия языковой картины мира, представленной в разновременных текстах областных газет, выражаются, главным образом, при помощи переносных значений анализируемой лексики. В значениях «природные образования» и «природные явления» отражено специфическое восприятие жителями региона географических и природно-климатических особенностей Нижнего Поволжья.

Апробация работы. Основные положения исследования сообщались на международных конференциях «Модернизация и традиции — Нижнее Поволжье как перекресток культур», посвященной 100-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева [Волгоград, 2006], «Человек в современных философских концепциях» [Волгоград, 2007], «Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов» [Волгоград, 2007], «Проблемы семантики и стилистики текста» [Лодзь, 2008], «Ломоносов» [Москва, 2008], Международном научно-практическом семинаре «Ценностные приоритеты в изучении и преподавании славянских языков» [Волгоград, 2008]; на межрегиональных конференциях «Творчество молодых — региону» [Волгоград, 2007], «Проблемы модернизации региона в исследованиях молодых учёных» [Волгоград, 2008]; региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области [Волгоград, 2007], Борковских чтениях [Волгоград, 2007, 2008, 2009], Краеведческих чтениях [Волгоград, 2008, 2009]; внутривузовских конференциях в Волгоградском государственном университете [Волгоград, 2008, 2009].

По теме исследования имеется 15 публикаций, в том числе 3 статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и словарей, приложения.

Во введении определяются актуальность, цель, задачи/ объект, предмет исследования, характеризуются методологические принципы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, материал и методы его анализа, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассматривается формирование понятия языковой картины мира и принципов её изучения в отечественной и зарубежной лингвистике, раскрывается роль имени существительного в репрезентации данного феномена, даётся классификация субстантивов со значениями «природные образования» и «природные явления».

Во второй главе анализируются субстантивы, которые входят в состав тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования». Особое внимание уделяется изучению семантического потенциала данных существительных, реализуемого в процессе репрезентации русской языковой картины мира в газетных текстах советского периода и в постсоветской региональной печати.

Третья глава посвящена анализу существительных тематической подгруппы «природные явления», выявлению свойств, определяющих роль данных субстантивов в репрезентации русской языковой картины мира в региональных печатных СМИ советского и постсоветского периодов.

В заключении излагаются основные результаты исследования.

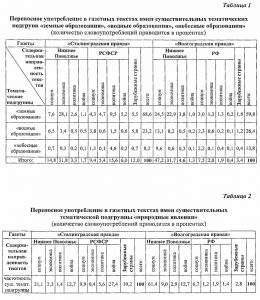

В приложении даётся классификация имён существительных тематической группы «неживая природа», приводятся таблицы и диаграмма, обобщенно отражающие результаты исследования.

ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Вводные замечания

В данной главе рассматривается формирование понятия языковой картины мира и принципов её изучения в отечественной и зарубежной лингвистике, раскрывается роль имени существительного в репрезентации данного феномена, даётся классификация субстантивов со значениями «природные образования» и «природные явления».

1.1. Исторические основы разработки понятия языковой картины мира

в научной литературе

Языковая картина мира является одной из разновидностей общей картины мира [Попова, 2007, с. 53].

Термин «картина мира», или «модель мира», «образ мира», используется для обозначения системы знаний, представлений человека об окружающей действительности, «мировоззренческих структур, лежащих в основе культуры определённой исторической эпохи» [Гураль, 2008, с. 14].

В настоящее время картина мира как категория науки является эффективным гносеологическим инструментом для ученых, занимающихся исследованием проблем гуманитарного характера, особенностей осмысления и интерпретации человеком объектов окружающей действительности, явлений, процессов и их признаков.

Основы понятия языковой картины мира были заложены в трудах В. фон Гумбольдта, в которых впервые получили глубокое осмысление идеи национальной специфики языков, их внутренней формы, тесной связи языка

с мышлением, культурой народа.

Сущность языковой картины мира заключается, по мнению В. фон Гумбольдта, в том, что «язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык» [Гумбольдт, 1984, с. 68]. Язык способен влиять на развитие духовных сил человека и формирование его мировоззрения, служить средством познания действительности и отражения духа и характера народа, которые, в свою очередь, позволяют выявить различия между языками.

Важным в теории В. фон Гумбольдта является высказывание о том, что «язык представляет нам не сами предметы, а всегда лишь понятия о них, самодеятельно образованные духом в процессе языкотворчества» [Гумбольдт, 1984, с. 103]. Таким образом, признаётся опосредованный характер языковой картины мира: между языком и действительностью стоят сознание, мышление.

Взгляды В. фон Гумбольдта получили развитие в трудах неогумбольдтианцев, посвящённых исследованию национальной культуры на материале языковых единиц и категорий. Картина мира рассматривается представителями этого направления с точки зрения не только первичных моделирующих систем (язык), но и вторичных (искусство, религия и др.).

Глава неогумбольдтианского направления Й. Л. Вайсгербер подчеркивал зависимость мировоззрения человека от языка — сокровищницы знаний, понятий, форм мышления, убеждений и оценок. Особое внимание при реконструкции языковой картины мира он уделял лексической системе, поскольку словарный запас включает совокупность не только лингвистических знаков, но и понятийных мыслительных средств. Й. Л. Вайсгербер рассматривал язык как средство формирования духа народа, постижения действительности, накопления и хранения информации о ней. Кроме того, в работах философа отмечается стремление определить донаучный характер языковой картины мира, отличие понятий языка от логико-научных понятий [Вайсгербер, 2004, с. 66-67, 101-103].

Изучением связи языка с мышлением, культурой, действительностью занимались и американские этнолингвисты, главным образом Э. Сепир и Б. Л. Уорф, выдвинувшие гипотезу лингвистической относительности. Согласно этому учению, люди воспринимают окружающий мир по-разному, что обусловлено влиянием их родного языка: он навязывает своим носителям особое видение мира.

Сущность гипотезы лингвистической относительности заключается в том, что «люди <…> находятся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного общества <…> Мы видим,слышим и воспринимаем так или иначе те или иные явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения» [Уорф, 1960, с. 135].

Важное место в работах Э. Сепира занимает проблема взаимоотношения языка и культуры. Последняя, по мнению ученого, оказывает влияние на лексико-семантическую систему, изменение значений, словарного состава. Однако учёный признаёт и другие факторы, детерминирующие взаимоотношения языка и культуры, в частности особенности мышления, общественные нормы, обусловливающие языковые различия.

Дальнейшее развитие и оформление теории лингвистической относительности получила в трудах Б. Л. Уорфа. Упорядочение впечатлений человека об окружающей действительности, выделение в ней фрагментов, формирование представлений о мире осуществляются при помощи языковой системы, хранящейся в нашем сознании: «Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе, в основном потому, что мы участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию» [Уорф, 1960, с. 174].

Идеи, близкие понятию языковой картины мира, отражены и в работах русских языковедов ХIX — начала XX вв.

Под сильным влиянием В. фон Гумбольдта складывались лингвистические взгляды А. А. Потебни, в трудах которого отмечается тесная связь языка с мышлением, способность каждого языка по-своему преломлять мир.

А. А. Потебня большое внимание уделяет понятию внутренней формы слова, которая представляет отношение содержания мысли к сознанию. Связь понятия со словом заключается в том, что «слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой человека и незаменимое» [Потебня, 1960, с. 120]. Уч`ный видел необходимость исследования языка в связи с историей народа, с обращением к фольклору и художественным ценностям, составляющим достояние национальной культуры, постоянно оперируя понятиями «народ» и «народность», считая, что язык выступает как порождение «народного духа» и вместе с тем как источник национальной специфики народа («народности»).

Указание на тесную взаимосвязь языка с мышлением, отражение в нём результатов познания человеком окружающей действительности содержится в работах Ф. И. Буслаева, который отмечал данную особенность языка, в частности, при рассмотрении лексических единиц, их значений: «Словом мы выражаем не предмет, а впечатление, произведённое оным на нашу душу» [Буслаев, 1992, с. 273].

Большое значение для формирования понятия языковой картины мира имели труды Л. В. Щербы и В. А. Богородицкого, где были заложены основы для противопоставления наивной и научной картины мира. Л. В. Щерба обращал внимание на различие представлений об одном предмете у ученых и людей, жизнь которых не связана с наукой: если прямой линии в геометрии даётся дефиниция «кратчайшее расстояние между двумя точками», то в быту её определяют как «линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)» [Щерба, 1974, с. 280]. Мысль о несоответствии наивной картины мира научным понятиям, о нетождественности восприятия окружающей действительности носителями языка, относящимися к разным социальным группам, мы находим в высказываниях В. А. Богородицкого о различиях представлений о звуке и грозе у простолюдина и физика и сходстве представлений об этих явлениях у разных физиков [Богородицкий, 1907, с. 111].

Итак, в трудах западных лингвистов и русских языковедов XIX — начала XX вв. были заложены основы понятия языковой картины мира: подробное рассмотрение получили проблемы взаимоотношения языка и мышления, языка и культуры, национальной специфики языка, была признана способность языка отражать действительность, закреплять результаты мыслительной деятельности, особенности общественного строя, порядков, обычаев, традиций того или иного народа, появились предпосылки для разграничения языковой и научной картин мира. Особую ценность для дальнейшего осмысления понятия языковой картины мира представляют определение данного феномена как системного образования, выявление отношений между действительностью, сознанием и языком, внимание к лексическому уровню, раскрытие различных факторов, влияющих на развитие языков, их отличия друг от друга.

1.2. Проблема изучения языковой картины мира в современной лингвистике

К основным проблемам, связанным с исследованием языковой картины мира в современной лингвистике, относятся вопросы о содержании понятия данного феномена и подходах к его рассмотрению.

Одним из первых термин «языковая картина мира» (языковая, лингвистическая, или словесная, модель мира) стал использовать в своих исследованиях Г. А. Брутян. Данное понятие учёный противопоставляет понятийной, или логической, модели мира, которая представляет собой логическое воспроизведение действительности и является инвариантом, общим для всех людей, независимо от того, на каком языке они говорят и мыслят. Если логическая модель мира сообщает нам главную, основную информацию об окружающей действительности, то языковая картина мира содержит дополнительные сведения о мире, способствует его полному, всестороннему отражению в сознании людей, обладает национальной спецификой [Брутян, 1969, с. 52, 56].

Впервые в отечественной науке наиболее полное и чёткое освещение данного феномена было представлено в коллективной монографии «Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира» (1988), авторами которой рассматриваются функции языковой картины мира, средства её создания, отношение к концептуальной картине мира. Особое внимание обращается на то, что язык не отражает, а отображает действительность, накладывает на объективную реальность печать субъективного мира человека. Картина мира трактуется как исходный глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в понимании её носителей и являющийся результатом всей духовной активности человека [Постовалова, 1988, с. 19]. При этом язык, наряду с другими знаковыми средствами (жестами, музыкой, мимикой, ритуалами и др.),. рассматривается как способ её опредмечивания, но, в отличие от всех существующих семиотических систем, только язык может эксплицировать, выражать вербально различные виды картины мира.

Дальнейшее формирование понятия языковой картины мира шло по пути выявления её сущностных характеристик, средств создания и репрезентации, определения соотношения с концептуальной и научной картинами мира. Несмотря на различные трактовки этого термина в современной лингвистической науке, все исследователи при его толковании исходят из того, что языковая картина мира имеет антропоцентрический характер, является разновидностью картины мира и несёт на себе её отпечаток, который закрепляется в единицах и категориях языка.

Представляется возможным выделить три основных подхода к определению языковой картины мира в зависимости от того, какой критерий положен в основу трактовки данного феномена.

В основе первого типа дефиниций лежит выявление связей между реальной картиной мира, языковой и концептуальной (когнитивной, понятийной, культурной) картиной мира [Казыдуб, 2006; Попова, 2002; Тер-Минасова, 2000; Шведова, 1999 и др.]. Языковая картина мира рассматривается как отражение реальной картины мира через концептуальную при помощи средств языка. Она является вторичной формой отражения мира, функция языка в данном случае заключается в том, что он вербализует концептуальную картину мира, хранит её и передаёт из поколения в поколение.

Второй вид определений языковой картины мира базируется на противопоставлении данного понятия научной картине мира [Апресян, 1995; Рахилина, 2000; Урысон, 2003 и др.]. Данный феномен трактуется как наивная картина мира, отражение обычных, житейских представлений человека об окружающей действительности в языке. Наивная картина одного и того же участка мира отличается от логической, научной картины. Различие этих типов картин мира выявляется, например, при исследовании тех слов естественного языка, которые используются в качестве терминов (звезда, высота, точка, линия): «значение научного термина развилось, «выросло» из значения обычного слова, однако термин определяется в системе научных понятий, а она бывает весьма далека от системы лексических значений, закреплённых в естественном языке» [Урысон, 2003, с. 11].

В рамках третьего подхода понятие языковой картины мира определяется через её отношение как к когнитивной, так и научной картине мира [Арутюнова, 2000; Корнилов, 2003; Маслова, 2007 и др.]. Она представляет собой совокупность знаний, представлений человека об окружающем мире, запечатлённых в языковой форме. С другой стороны, языковая картина мира синонимична наивной картине мира, которая складывается как ответ на практические потребности человека, носит донаучный характер, формируя специальные картины мира (химическую, физическую и др.).

Неоднозначность трактовок понятия языковой картины мира объясняется множеством факторов, из которых одним из ведущих является существование различных направлений её исследования.

Существующие классификации подходов к изучению отражения в языке результатов восприятия человеком окружающей действительности выстраиваются на различных основаниях: методах и материале исследования языковой картины мира, средствах е ё формирования и описания [Вендина,

1998; Пименова, 2007; Урысон, 2003; Яковлева, 1994].

Нами принят подход к рассмотрению языковой картины мира, основанный на анализе важнейшего средства её создания и репрезентации — разноуровневых языковых единиц и категорий — и определяющий следующие направления исследования данного феномена:

1. Значительная доля средств формирования и отражения русской языковой картины мира приходится на лексическую систему. Именно лексика, как справедливо отмечает Т. И. Вендина, апеллирует к смысловым и ценностным параметрам модели мира, репрезентирует классификацию человеческого опыта [Вендина, 1998, с. 6]. Описание языковой картины мира происходит, главным образом, путём анализа лексических и фразеологических значений, категорий полисемии, антонимии и синонимии [Апресян, 1995, 20066; Падучева, 2004; Телия, 1996 и др.].

В качестве важнейшего средства создания и репрезентации языковой картины мира многими учёными признается метафора [Резанова, 2003; Скляревская, 1993; Телия, 1988 и др.]: она способна выступать не только в номинативной функции, но и в экспрессивной, характеризующей, когда на первый план выходят коннотативные компоненты значения, нередко придающие слову национальную специфику. Исследование метафоры позволяет выявить значимость предлогического, чувственного и предметно-действенного познания в формировании языковых смыслов» [Резанова, 2003, с. 17].

Системность языковой картины мира, способность к определённой организации языкового материала проявляются не только в области лексических и фразеологических единиц, но и на более высоком и сложном уровне, который образуют, в частности, лексико-семантические и тематические группы. Каждый из подобных классов соотносится с определённым фрагментом русской языковой картины мира, который становится объектом лингвистических исследований [Гак, 2002; Ильин, 2008; Рудыкина, 2008; Рябцева, 2000 и др.].

2. Значение ресурсов морфемно-словообразовательного уровня языка для создания и репрезентации русской наивной картины мира определено в ряде монографий [Вендина, 1998; Земская, 1992; Кубрякова, 1988 и др.]. При помощи средств деривации в языке отражаются свойства и качества денотатов, их связи, отношения, функции, значимость для носителей языка, создаются определённые стереотипы для обозначения реалий. В единицах морфемно-словообразовательного уровня соединяется новый опыт со старым, сохраняются представления человека о действительности, зафиксированные внутренней формой слова, их связь с формированием и функционированием различных языковых единиц и категорий. Изучение русской языковой картины мира осуществляется путём установления деривационных моделей, средств и способов, наиболее активно используемых для создания новых слов.

3. Изучение языковой картины мира может проводиться на морфологическом уровне. В этом случае в качестве средств её формирования и отражения выступают различные знаменательные части речи [Богуславская, 2006; Давыдкина, 2005; Калинина, 2007; Милованова, 2005; Падучева, 1996; Шмелев, 2002 и др.], служебные части речи [Апресян, 2006а; Скорик, 2005; Степанова, 2006 и др.], при этом объектом исследования становятся морфологические категории, грамматические значения, особенности их реализации в процессе функционирования слов.

4. На синтаксическом уровне в качестве единиц, участвующих в выражении концептуальной картины мира в языке, учеными рассматриваются синтаксические конструкции, средства связи между словами и предложениями, порядок слов, члены предложения [Ахманова, 2003; Волохина, 1999; Еремеева, 2003; Серебренников, 1988 и др.].

Фонетические элементы, будучи односторонними единицами языка, не могут самостоятельно служить средством создания и репрезентации языковой картины мира. Однако они активно принимают участие в этом процессе, взаимодействуя с элементами других языковых уровней, в качестве которых выступают, например, ритмико-интонационное членение предложения, фоносемантические средства [Ахманова, 2003; Кодзасов, 2000; Логинова, 2002 и др.].

Изучение взаимодействия разноуровневых единиц как способа реконструкции русской языковой картины мира проводится также в лексико-морфологическом [Косова, 2008; Розина, 2000 и др.], лексико-синтаксическом [Бабенко, 1988; Буров, 2003 и др.] и морфолого-синтаксическом аспектах [Красильникова, 1988; Падучева, 2001 и др.].

В данном диссертационном исследовании мы, вслед за Н. Ю. Шведовой, понимаем языковую картину мира как «выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и многочастного мира, <…> представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, всё то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум» [Шведова, 1999, с. 15]. Изучение отражения в языке восприятия человеком окружающего мира проводится нами путём выявления семантических и функциональных свойств имен существительных, которые относятся к определенному тематическому классу, выражают обычные, житейские представления человека о действительности, отграниченные от научной картины мира.

1.3. Имя существительное как средство репрезентации русской языковой картины мира

Имя существительное занимает особое место в системе средств репрезентации языковой картины мира, являясь её «важнейшим составным

элементом» [Лукина, 2003, с. 176].

Такое положение субстантивов обусловлено их категориальным грамматическим значением предметности, под влиянием которого мы можем мыслить предметно, в форме названия, даже отвлеченные понятия о качествах и действиях [Виноградов, 1972, с. 46]. Слова данной части речи называют предметы в широком смысле слова: вещи, лица, вещества, живые существа и организмы, факты, события, явления, а также независимые самостоятельные субстанции непроцессуальных и процессуальных признаков — качеств, свойств, действий, процессуально представленных состояний [Русская грамматика, 1980, т. I, с. 460]. Понятие предметности связано с материальностью (субстанциональностью), с категорией орудийности, качества, формы, количества, пространственности, воздействия на другие предметы [Лукина, 2003, с. 32].

Среди других преимуществ имени существительного как средства репрезентации языковой картины мира следует отметить его способность к номинации, которая обнаруживается у него в наибольшей мере по сравнению с другими частями речи [Нифанова, 2005, с. 144], и к существованию как специфической подсистемы, закрепляющей качества, действия за определённым предметом [Лукина, 2003, с. 146]; самую высокую дериватогенную активность [Черникова, 2001, с. 83], количественное преобладание над другими частями речи и высокий изобразительно-выразительный потенциал [Голуб, 2004, с. 314].

Роль имён существительных в языковой картины мира также подтверждают данные лингвистического эксперимента, направленного на выявление ассоциаций [Общее языкознание, 1970, с. 232], результаты которого позволяют говорить о наличии в сознании носителя языка «предпочтительных» в грамматическом отношении типов ассоциаций: на существительное испытуемый чаще всего реагирует существительным и при этом в 77% случаев — парадигматически, а на непереходные глаголы — синтагматически (в 58% случаев).

Таким образом, имя существительное является наиболее подходящей единицей для фрагментирования, кадрирования мира при помощи языка, что обусловлено особенностями его грамматической и лексической семантики, ролью в языковом, коммуникативном и когнитивном пространстве.

1.3.1. Лексическая семантика имён существительных тематической группы «неживая природа» как средство репрезентации языковой картины мира

Особенности лексической и грамматической семантики имени существительного позволяют ему активно участвовать в создании тематических и лексико-семантических групп.

Под тематической группой (далее — ТГ) в нашей диссертации понимаются «объединения слов, основывающиеся <…> на классификации самих предметов и явлений» [Филин, 1982, с. 231]. В состав тематических групп входят лексико-семантические группы (далее — ЛСГ) — «классы слов одной части речи, имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический компонент (или компоненты) и типовые уточняющие (дифференциальные) компоненты, а также характеризующихся сходством сочетаемости и широким развитием функциональной эквивалентности и регулярной многозначности» [Кузнецова, 1989а, с. 7].

Л. Г. Бабенко указывает на способность существительных формировать типовую ситуацию, денотативную сферу, отображающую определённый фрагмент мира, и её компоненты. При этом субстантивы играют в создании типовой ситуации такую же важную роль, как и глаголы, позволяют разработать классификацию лексем, репрезентирующих предметы действительности, «на основании антропологического подхода, учитывающего процесс освоения, осознания, ословаривания человеком окружающего мира» [Бабенко, 2005, с. 16-17].

В качестве приоритетной области действительности, репрезентируемой определёнными классами имён существительных, учёными признаётся денотативная сфера «живое существо» и все сферы, изначально связанные с ней, в том числе «неживая природа» [Бабенко, 2005; Шведова, 1998, 1999 и др.], являющаяся «важнейшей частью мира, в котором живёт человек» [Нифанова, 2005, с. 72].

Природные объекты и явления находятся в отношениях взаимодействия, соподчинения, взаимообусловленности, что позволяет представить природу как «определённым образом организованную систему» [Касьянова, 1984, с. 4]. Данное утверждение находит выражение в языке, оно лежит в основе многочисленных классификаций слов, соотносимых с соответствующими реалиями. Результаты систематизации лексики, именующей природные образования и явления, зафиксированы в идеографических словарях. Однако применение разнообразных способов фрагментирования языковой картины мира сказывается на том, что слова со значением «природные образования» и «природные явления» получают в подобных лексикографических источниках различный статус.

В «Тематическом словаре русского языка» под ред. В. В. Морковкина слова, обозначающие природные образования и явления, входят в раздел «природа», имеют различную частеречную отнесённость и противопоставлены двум денотативным классам: «человек» и «общество».

Составителями «Большого толкового словаря русских существительных» под ред. Л. Г. Бабенко (далее — БТСРС) выявлена 41 представленная субстантивами денотативная сфера, главной из которых является сфера «живое существо». После неё дано последовательное описание сфер, которые изначально связаны с ней. Прежде всего к ним относятся денотативные сферы «растения и грибы», где рассматриваются слова, обозначающие объекты растительного мира, и «неживая природа», куда входят лексические единицы со значениями «природные образования» и «природные явления».

В «Русском семантическом словаре» (далее — РСС) под ред. Н. Ю. Шведовой рассматриваемые нами слова разделены на два семантических класса: имена, обозначающие естественные природные реалии, и абстрактные существительные со значением состояния природы.

Таким образом, классификация субстантивов со значениями «природные образования» и «природные явления» может осуществляться различными способами. В «Тематическом словаре русского языка» данная группа выделяется на основании противопоставления мира человека и общества миру природы и рассматривается вместе со словами, обозначающими растения, в рамках одной тематической области. Составители БТСРС и РСС учитывают лексическую и грамматическую семантику существительных. Но если в БТСРС в качестве одного из главных критериев распределения слов по денотативным сферам служит категория одушевлённости / неодушевлённости, на основании которой слова со значением «растения» оформляются в виде отдельного сегмента и обособляются от лексических единиц, называющих объекты и явления неживой природы, то в РСС — признак конкретности / отвлеченности.

В данной работе мы придерживаемся концепции составителей БТСРС. Материалы других словарей привлекаются для расширения объема некоторых ЛСГ, конкретизации значений слов и при уточнении, дополнении информации, извлечённой из БТСРС, а также в процессе анализа переносных значений лексических единиц.

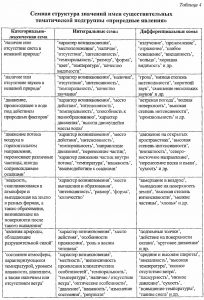

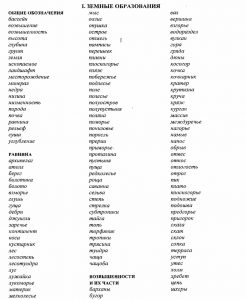

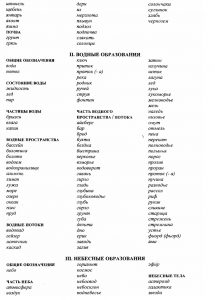

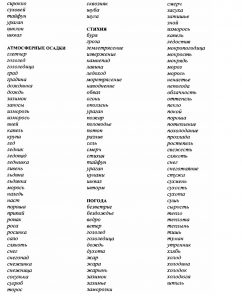

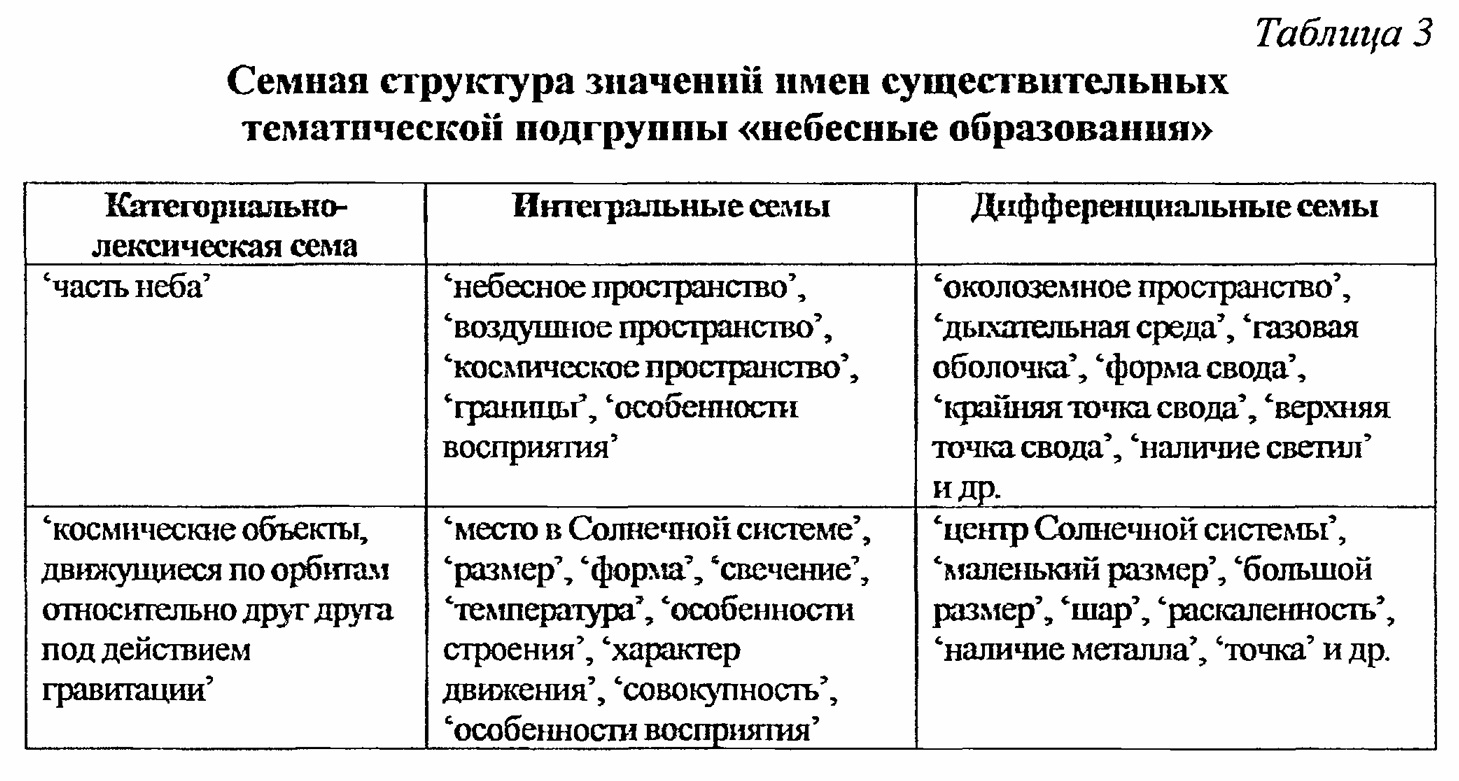

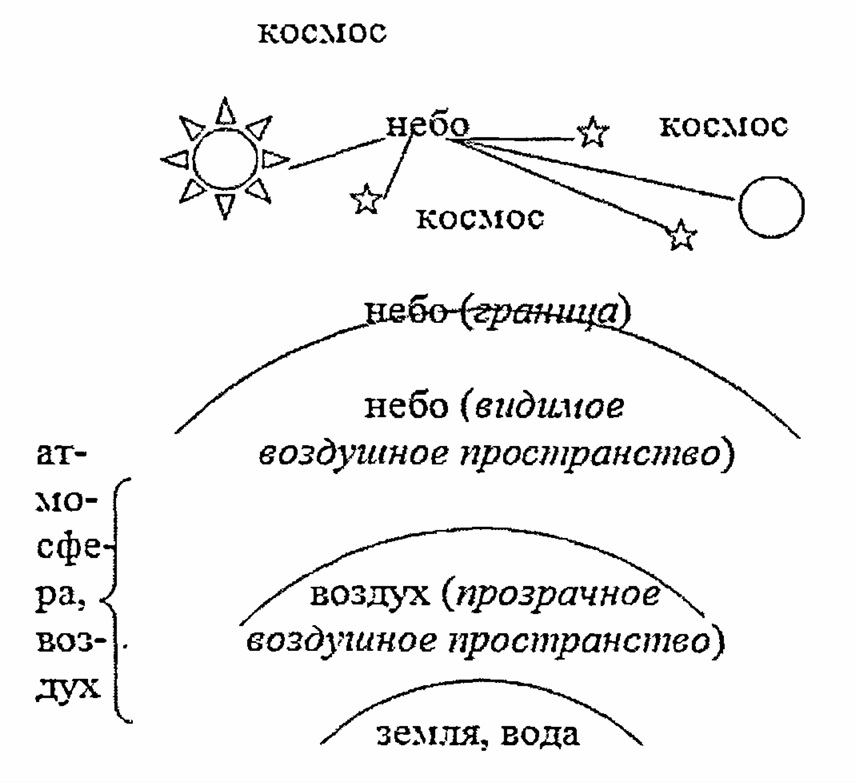

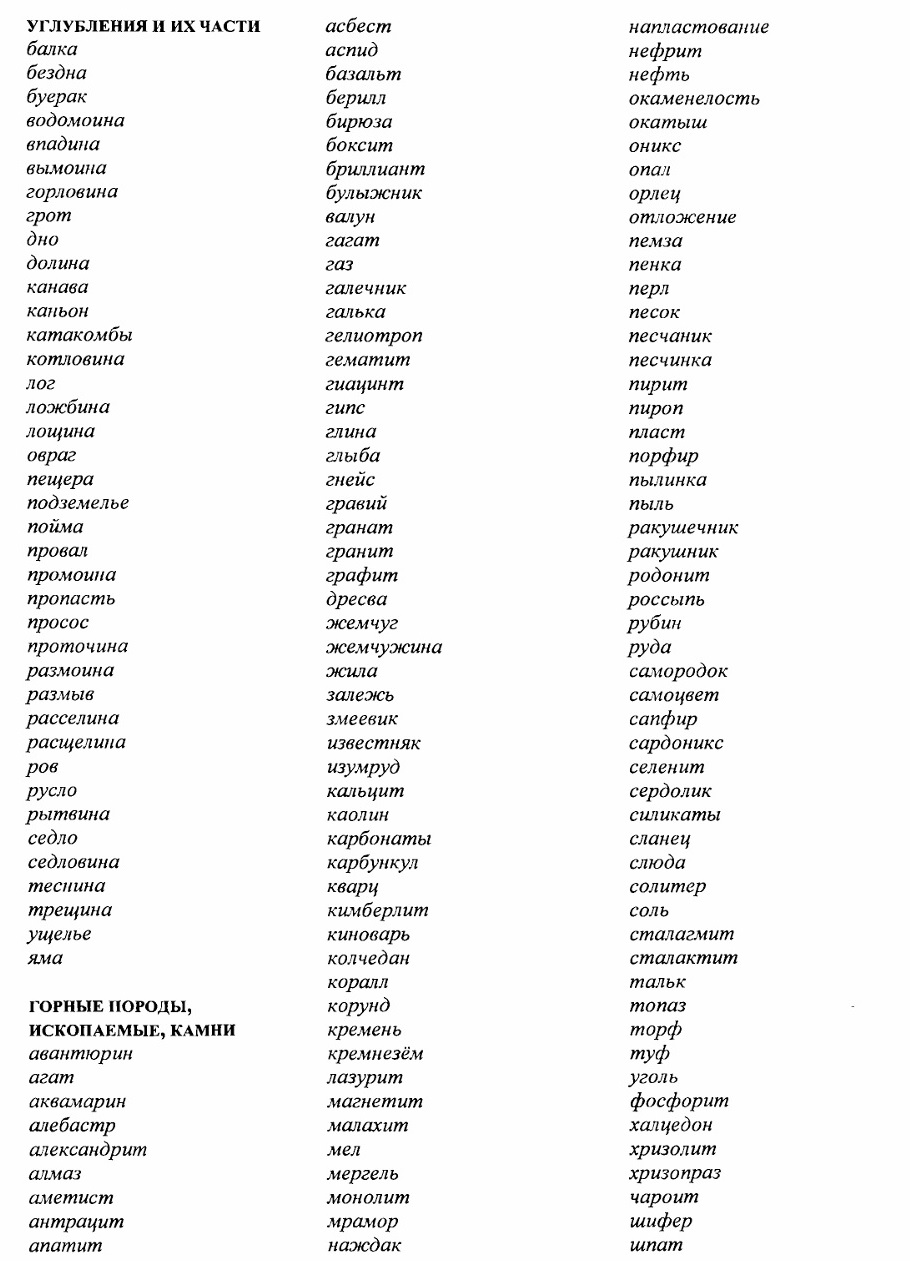

Существительные, обозначающие природные образования и явления, рассматриваются нами как единицы ТГ «неживая природа». В предлагаемой классификации учитывается разграничение земной, водной, воздушной стихий и природных явлений, что обусловлено особенностями самой неживой природы и её ролью в жизни человека. На этом основании в рамках указанной ТГ выделяются тематические подгруппы имён существительных, объединяемых значением «природные образования», — «земные образования», «водные образования», «небесные образования» — и лексические единицы, включаемые в тематическую подгруппу «природные явления». В тематическую подгруппу «земные образования» входят ЛСГ «равнина», «возвышенности и их части», «углубления и их части», «горные породы, ископаемые, камни», «почва». К тематической подгруппе «водные образования» относятся ЛСГ «состояние воды», «частицы воды», «водные пространства», «водные потоки», «часть водного пространства / потока». ЛСГ «часть неба» и «небесные тела» объединяются в рамках тематической подгруппы «небесные образования». Тематическая подгруппа «природные явления» представлена существительными ЛСГ «оптические явления», «звуковые явления», «движение в водном пространстве / потоке», «атмосферные осадки», «ветер», «стихия», «погода».

В отличие от составителей существующих классификаций, мы включаем в состав ТГ «неживая природа» только такие субстантивы, которые обозначают естественные природные образования и явления, возникшие без вмешательства человека и получившие название благодаря объективным характеристикам, таким как пространство, размер, объём, количество, структура, физические свойства, состояние, время, процесс, интенсивность и др. Понятие о данных объектах и явлениях не должно возникать лишь с позиции человека, применительно к возможности использования человеком [Скляревская, 1993, с. 68].

В этой связи возникает вопрос о правомерности отнесения к группе имён, обозначающих естественные природные реалии, таких, например, слов, как колея [РСС, т. I, с. 601], насыпь [БТСРС, с. 105].

Существительное колея обозначает неприродное образование: «канавка, углубление, глубокий след, оставленный колёсами или полозьями на грунтовой или заснеженной дороге» [РСС, т. I, с. 601]. В семной структуре значения данного субстантива выделяется компонент ‘часть средства передвижения’, указывающий на то, что причина возникновения именуемого им объекта связана с действием человеческого фактора.

В значении существительного насыпь «искусственное возвышение из земли, сыпучих отходов производства» [Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов под ред. Н. Ю. Шведовой (далее — ТСРЯ), с. 497] выделяются сема ‘искусственный’, которая противопоставляет именуемое данным словом образование природным, естественным объектам, и сема ‘отходы производства’, отражающая один из результатов деятельности человека.

Лексическое значение субстантивов, как и других частей речи, целесообразно рассматривать как совокупность семантических компонентов (признаков), или сем, которые определяются как минимальные предельные единицы плана содержания [Новиков, 1990, с. 437]. Среди них выделяются категориально-лексические семы — главные, доминирующие, лежащие в основе общей лексико-семантической классификации слов, и реализующие её интегральные и дифференциальные семы [Кузнецова, 19896, с. 33—34]. Кроме того, в значении слов могут быть представлены потенциальные семы, которые не осмысляются в качестве существенных при изолированном рассмотрении слова, но могут актуализироваться во вторичных значениях слова или в его отдельных потреблениях [Там же, с. 34]. Для обозначения иерархически организованной совокупности сем нами используется термин семная структура значения слова [Гак, 1990, с. 262]. Семная структура значения отграничивается от семантической структуры слова, под которой понимается единство взаимодействующих разноуровневых значений, организованных в пределах отдельного слова определённым способом в соответствии с системой данного языка и с закономерностями функционирования этой системы в речи, тексте [Лопушанская, 1988, с. 5], и от смысловой структуры словоформы, функционирующей в контекст [Лопушанская, 1996, с. 8]. Кроме того, мы учитываем разграничение узуальных значений, устоявшихся в системе языка, принятых [Ахманова, 2004, с. 164], и контекстуальных, соотносимых со смысловой структурой, в которой наблюдается изменение категориально-лексической семы [Лопушанская, 1996, с. 8-9]. Термин лексико-семантический вариант (далее — ЛСВ) мы рассматриваем как синоним лексического значения [Шмелев, 2006, с. 69], а оттенок значения — как побочное, сопутствующее значение, существующее рядом с основным [Бобунова, 2009, с. 196].

Традиционно в структуре значения выделяются денотативный (сигматический, предметный, ситуативный), сигнификативный, прагматический, парадигматический и синтагматический компоненты [Кобозева, 2000, с. 80-94; Новиков, 1982, с. 91-108; Языковая номинация, 1977, с. 184-189].

Значимость денотативного и сигнификативного компонентов в семной структуре значения того или иного слова неодинакова. Это особенно заметно при сопоставлении конкретной и абстрактной лексики: если в словах с конкретным значением доминирует денотативный аспект, то в значении абстрактных слов преобладает сигнификат. С точки зрения лексической семантики, к существительным с конкретным значением относятся лексемы, «денотатами которых являются образные представления о реально существующих материальных объектах», а слова с отвлечённой семантикой обозначают «объекты, свойства и отношения, полученные в результате абстрагирования, отвлечения от конкретных объектов, свойств, отношений» [Кобозева, 2000, с. 82, 84]; «конкретные имена существительные можно назвать именами предметов или их классов, абстрактные — именами признаков» [Уфимцева, 1988, с. 121]. Имена существительные ТГ «неживая природа» являются хорошим примером, демонстрирующим подобное различие: существительные гора, водоём, камень являются конкретными, так как репрезентируют природные образования, имеющие определённые размеры, форму, структуру, пространственные границы; субстантивы бездождье, засуха, темнота относятся к классу абстрактных имён, в них на значение предметности накладывается семантика качества и состояния.

Прагматический аспект значения служит специфическим языковым выражением отношения носителя языка к объекту действительности, который обозначает слово. Прагматическое значение зависит от мировоззрения, возраста, образования, профессии и других особенностей говорящего. Прагматический компонент значения может выступать как дополнительный, коннотативный признак в семной структуре слова Он способен накладываться на сигнификативное и денотативное значения, что характерно для слов, в которых эмоционально-оценочная информация заложена самой действительностью: например, в семной структуре слова порог — «каменистое поперечное возвышение дна реки, нарушающее плавность её течения и затрудняющее судоходство» [Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова (далее — БТС), с. 926]. Изменение рельефа дна создает препятствия для человека, из-за чего получает отрицательную оценку, которая содержится в коннотативном компоненте значения ‘затрудняющее’.

Парадигматическое структурное значение характеризует нелинейные отношения знаков, образующих определённый класс взаимосвязанных и противопоставленных однородных лексических единиц, и определяется общим значением той группы слов, с которой данное слово имеет содержательные связи. В этом компоненте значения выражаются отношения между существительными на парадигматической основе, содержится способность вступать в синонимические, антонимические и гиперо-гипонимические отношения, занимать определённое положение в различных семантических классификациях. Парадигматическими отношениями связаны, например, такие субстантивы ТГ «неживая природа», как отблеск — отсвет (отношения синонимии), свет — тьма (отношения антонимии), ветер — вихрь, метель, суховей (гиперо-гипонимические отношения: слова вихрь, метель, суховей выступают как гипонимы по отношению к существительному ветер, являющемуся гиперонимом, и как согипонимы по

отношению друг к другу).

Синтагматическое структурное значение характеризует линейные отношения знаков. Сравнительный анализ субстантивов ТГ «неживая природа» показывает, что на многие лексические единицы с семантикой «природные явления» (гололедица, сухота, тьма и др.), в отличие от имен со значением «природные образования», накладывается ограничение в плане сочетаемости с зависимыми словами во множественном числе, что обусловлено, главным образом, особенностями обозначаемых данными существительными объектов действительности.

В разных языках содержательная сторона какого-либо слова в большинстве случаев раскрывается как совокупность нескольких лексических значений, или ЛСВ, и русские имена существительные ТГ «неживая природа», основной массив которых составляют полисеманты, не являются исключением.

Получить представление о русской языковой картины мира можно путём исследования взаимосвязи значений в структуре полисеманта и выявления словообразовательной мотивированности. Посредством определения мотивировочных признаков в семантической и словообразовательной структуре субстантивов раскрывается внутренняя форма слова, обнаруживаются глубокие связи между предметами действительности в сознании человека, его способность к образному, ассоциативному мышлению.

В семантической структуре существительных могут быть представлены результаты модификации значений (сужение или расширение), переноса наименования одного предмета на другой по их сходству (метафорический перенос) или по смежности (метонимический перенос).

В нашем исследовании основное внимание уделяется метафорически-переносным значениям субстантивов ТГ «неживая природа», так как они обладают наибольшим семантическим потенциалом в сфере средств репрезентации русской языковой картины мира. Их переносные значения проанализированы во второй и третьей главах.

В настоящей главе остановимся на рассмотрении существительных, в семантической структуре которых производными являются значения «природные образования» и «природные явления».

Среди существующих механизмов развития полисемантичной структуры слова немаловажное место занимает образование ЛСВ, мотивированных единицами ТГ «человек». Такой принцип семантического переноса принято называть антропоморфизмом: «с глубокой древности по мере освоения мира человек переносил наименования своих свойств, частей тела и т. п. на всё, что он воспринимал и познавал в окружающей природе <…>» [Скляревская, 1983, с. 59]. Субстантивы ТГ «неживая природа» являются ярким примером, подтверждающим данное положение [Цивилева, 2009].

Так, одной из моделей образования значений слов ТГ «неживая природа» является одежда человека, её части —> природный объект: рукав — «часть одежды, покрывающая руку» —> «ответвление от главного русла реки, гл. обр. всё устье» [ТСРЯ, с. 843]. Прямое и переносное значения и соответственно ЛСГ «одежда» и «часть водного пространства / потока» связаны при помощи мотивирующего признака ‘положение по отношению к основной части’.

Среди существительных, репрезентирующих природные явления, с ТГ «человек» соотносится лексема крупа, которая в значении «снег в виде мелких круглых зёрен» [ТСРЯ, с. 384] входит в состав ЛСГ «атмосферные осадки». Данное значение образовано при помощи метафорического переноса от ЛСВ «цельное дроблёное зерно нек-рых растений, употр. в пищу» [Там же, с. 384], который входит в состав ЛСГ «питание». Основанием для возникновения нового значения послужило сходство внешнего вида денотатов: и зёрнам, и частицам снега свойственны круглая форма и небольшой размер.

Итак, при исследовании лексической семантики обозначающих природные образования и явления имён существительных как средства репрезентации русской языковой картины мира следует учитывать их принадлежность к определённым тематическим подгруппам и ЛСГ, уделять особое внимание анализу прагматического компонента значений и сем, связывающих прямые и переносные ЛСВ.

1.3.2. Грамотическая семантика имён существительных тематической группы «неживая природа» как средство репрезентации языковой картины мира

Изучение лексической семантики имени существительного было бы неполным без учёта семантики его грамматических категорий. Грамматическая характеристика субстантивов позволяет выявить некоторые особенности его лексической семантики, способствует разграничению полисемантов и омонимов, оттенков значений и ЛСВ, разграничению единиц ЛСГ.

Способность слов данной части речи выступать в качестве инструмента, при помощи которого язык отражает действительность, фиксирует представления человека о мире, обусловлено прежде всего грамматическим значением существительного — предметностью.

Одной из главных составляющих понятия предметности является расположение в пространстве [Кошелев, 2000, с. 40-43]. Выделение в области пространства объёмной, линейной и плоскостной частей даёт основание говорить о наличии значения предметности у слов, которые нельзя с полным основанием отнести к предметным существительным. Примером могут служить субстантивы, обозначающие природные явления: звук, луч, тень. Основаниями для отнесения слов, у которых предметное значение практически отсутствует, так как их референты не конституируют областей пространства, к разряду существительных служат грамматическая форма и стремление носителя языка придать состояниям, действиям, признакам статус предметов как самостоятельных, исходных элементов мира Так, при употреблении слова гром мы приписываем образу, который возникает в нашем сознании, самостоятельное положение в небесном пространстве.

Грамматическое значение существительного выражается в категориях рода, числа и падежа, каждая из которых играет специфическую роль в создании фрагментов языковой картины мира.

Роль разграничения субстантивов по роду в процессе отражения представлений человека о мире в языке становится заметной при рассмотрении слов, обозначающих лица или животных мужского или женского пола. В остальных случаях следует обращать внимание на тенденции, выявляемые при анализе лексической и словообразовательной семантики существительных определённых ТГ и ЛСГ и свидетельствующие о семантико-когнитивном подходе носителя языка к распределению некоторых существительных по родовым классам. Например, среди слов, обозначающих минералы, отмечается преобладание существительных мужского рода над субстантивами женского рода (отношение 59:7, по данным БТСРС).

Информация о представлениях человека об окружающем мире содержится и в семантике категории числа. Значение данной категории в формировании русской языковой картины мира проявляется в её способности выражать количественную характеристику обозначаемых существительными предметов [Лукина, 2003, с. 140], служить средством разграничения имён с абстрактным / конкретным значением, в возможности замены в некоторых контекстах форм единственного числа множественным и наоборот, в наличии в морфологической системе языка существительных pluralia tantum и singularia tantum. Роль категории числа субстантивов тематической подгруппы «природные явления» для реконструкции русской языковой картины мира определяется, например, при анализе слова осадки. Наличие у данного существительного формы только множественного числа может быть объяснено тем, что оно является гиперонимом слов снег, дождь, роса и т. п., способно обозначать большое количество выпадающей на землю атмосферной жидкости и употребляться в такого рода словосочетаниях, как среднегодовое количество осадков [БТС, с. 727]. Множественное число существительного осадки может также выражать семантику неопределенности, в частности, в ситуации, когда нельзя предугадать, что именно выпадет: снег или дождь: Завтра ожидаются осадки. Кроме того, форма множественного числа данного субстантива служит одним из критериев разграничения ЛСВ полисеманта: осадок — «частицы вещества», осадки — «атмосферная влага».

Специфика семантики категории падежа, способность вступать во взаимодействие с другими морфологическими категориями и выражать семантические оттенки отвлечённых значений позволяет рассматривать её как средство репрезентации русской языковой картины мира: «в падежных формах имени существительного отражается понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной действительности» [Виноградов, 1972, с. 139], семантика падежей основывается на свойственном предметам реального мира пространственном, временном, причинном, использующем отношении и т. д. [Лукина, 2003, с. 169]. Анализ падежных форм даёт возможность выявить синтагматические свойства существительного, дополнительные компоненты его лексического значения, особенности реализации потенциальных возможностей. Так, при функционировании субстантивов ТГ «неживая природы» в форме творительного или родительного падежей может актуализироваться семантика сравнения: <…> фашистский самолёт камнем упал на землю (Сталинградская правда (далее — СП), 02.07.1941), <…> вулкан эмоций с энергией горного водопада (Волгоградская правда (далее — ВП), 19.05.2001), что свидетельствует об образном мышлении носителей языка, способствует появлению новых значений у лексических единиц.

Не менее важное значение для отражения представлений человека в языке имеют лексико-грамматические разряды субстантивов: одушевлённые / неодушевлённые, собственные / нарицательные, конкретные / отвлечённые, собирательные и вещественные имена существительные [Русская грамматика, 1980, т. I].

Конкретные имена обозначают такие предметы, которые исчисляемы, ограничены во времени и пространстве, могут использоваться человеком, восприниматься всеми органами чувств [Калинина, 2007, с. 61]. Абстрактные существительные называют отвлеченный признак, присущий разным объектам действительности, отвлечённое действие, которое может совершаться разными деятелями или производиться над разными объектами, отвлечённое состояние или чувство, которое может возникнуть в разных ситуациях, отвлечённое понятие, которое существует только в человеческом сознании и которое нельзя представить наглядно [Там же, с. 66]. В разделении субстантивов на конкретные и абстрактные отразилось стремление носителей языка разграничить чувственные и рациональные, аналитические составляющие процесса познания окружающего мира, объекты действительности, обладающие разной степенью проявления в них категории субстанциональности.

Разграничение собственных и нарицательных имён позволяет обозначить в структуре русской языковой картины мира область, занимаемую ономастической лексикой, которая выполняет функцию выделения определённого предмета в ряду подобных. Так, существительное Волга, выполняет адресную функцию, обозначая одну из рек. Кроме того, данное имя собственное содержит фоновую информацию, также способствующую выделению Волги среди других рек: данное название воспринимается как наименование великой русской реки, национального символа России, что проявляется, в частности, в народно-поэтическом использовании гидронима в составе образных выражений (Волга-матушка река) [Ильин, 2006, с. 584].

Признак одушевлённости / неодушевлённости лежит в основе тематической классификации субстантивов, противопоставления мира живой природы неживой, которое закреплено, в частности, в одном из значений лексемы природа: «все существующее во Вселенной, органический и неорганический мир» [ТСРЯ, с. 738], подчинения ТГ «человек» остальных предметных областей, что также отражено в семантике слова природа: «весь органический и неорганический мир в его противопоставлении человеку (охрана природы, взаимоотношения человека и природы)» [Гам же, с. 738].

Проведённый анализ позволяет говорить о таких значимых для репрезентации русской языковой картины мира грамматических свойствах имён существительных ТГ «неживая природа», как значение предметности, принадлежность данных слов к разряду неодушевлённых существительных, категории рода, числа, падежа.

Выводы по главе

Представление о языковой картине мира, специфичной для каждого отдельного языка и накладывающей отпечаток на жизни народа, восходит к идеям В. фон Гумбольдта, получившим далее своё выражение в работах неогумбольдтианцев и в рамках гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа.

В трудах западных лингвистов и русских языковедов ХIХ — начала XX вв. были заложены основы понятия языковой картины мира: подробное рассмотрение получили проблемы взаимоотношения языка и мышления, языка и культуры, национальной специфики языка, была признана способность языка отражать действительность, закреплять результаты мыслительной деятельности, особенности общественного строя, порядков, обычаев, традиций того или иного народа, появились предпосылки для разграничения языковой и научной картин мира.

Формирование дефиниции языковой картины мира шло по пути разграничения понятий языковой, концептуальной и научной картин мира, определения её сущностных характеристик и средств репрезентации.

Существующие классификации подходов к изучению языковой картины мира строятся на различных основаниях: методах и материале исследования данного феномена, средствах его формирования и описания. В качестве главного направления изучения языковой картины мира нами принят подход, основанный на анализе важнейшего средства её создания и репрезентации — разноуровневых языковых единиц и категорий.

Описание русской языковой картины мира эффективнее всего проводить путём изучения отдельных её фрагментов. Имя существительное занимает особое положение среди средств её создания и репрезентации, что обусловлено лексической и грамматической семантикой слов данной части речи, ролью в формировании определённых денотативных сфер, различных объединений имён, соотносимых с определёнными классами предметов и явлений окружающей действительности.

Одним из средств репрезентации русской языковой картины мира служат субстантивы, которые обозначают природные образования и явления и входят в состав тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования», «природные явления» тематической группы «неживая природа». Анализ лексической и грамматической сторон данных существительных показывает, что лексико-семантические свойства исследуемых субстантивов обладают большим потенциалом для репрезентации русской языковой картины мира, чем их грамматические признаки. В этой связи во второй и третьей главах диссертационного исследования основное внимание будет уделено изучению лексикосемантических свойств имён существительных тематической группы «неживая природа», особенностей их реализации в процессе функционирования указанных субстантивов в текстах разновременных региональных печатных СМИ.

ГЛАВА 2. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ» КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В ГАЗЕТАХ «СТАЛИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» И «ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРАВДА»

Вводные замечания

В главе анализируются субстантивы, которые входят в состав тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования». Особое внимание уделяется изучению семантического потенциала данных существительных, реализуемого в процессе репрезентации русской языковой картины мира в газетных текстах советского периода и в постсоветской региональной печати.

2.1. Имена существительные тематической подгруппы «земные образования»

Тематическая подгруппа «земные образования» выделяется в результате противопоставления небесным и водным объектам образований, находящихся на земной поверхности или входящих в состав земной коры.

Семная структура данных существительных (табл. 1) показывает, что именуемые ими природные объекты отличаются друг от друга пространственными, физическими характеристиками, составом, причинами возникновения.

Гипероним данных классов слов, субстантив земля, обозначает природные образования, имеющие в своей основе почву, камень и другие породы. Он так же, как и лексема суша, используется для противопоставления земного пространства водному и небесному.

В процессе номинации объектов неживой природы существительное земля

Таблица 1

Семная структура значений имён существительных

тематической подгруппы «земные образования»

выступает в следующих ЛСВ [БТС, с. 363]: (3) «суша, земная твердь (в отличие от водного и воздушного пространства)», (4) «верхний слой земной коры; почва, грунт // поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой ходим; низ», (5) «рыхлое вещество тёмно-бурого цвета, входящее в состав земной коры».

В процессе функционирования субстантивов в указанных ЛСВ в текстах СМИ в их смысловой cтpyктype актуализируются различные семантические компоненты.

При реализации оттенка значения «поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой ходим; низ» актуализируются потенциальные семы ‘доступность для передвижения, твёрдая поверхность’: Тяжёлой технике нужно было проходить по раскисшей земле (ВП, 07.02.2003); ‘антисанитария, грязь’: Прилавка нехватает¹, и продавцы раскладывают свой товар прямо на земле, в пыли, поминутно отстаивая свои корзины от ног покупателя (СП, 10.07.1938), Несмотря на обилие рынков, торговля с земли продолжается (ВП, 09.10.2003).

В процессе употребления существительного земля в значении «верхний слой земной коры; почва, грунт» в его смысловой структуре могут отражаться значимые для носителя языка свойства обозначаемого им природного образования. К компонентам, указывающим на подобные признаки, прежде всего относится потенциальная сема ‘плодородие’: Земля, на которой раньше не росла пшеница, дала по 5-6 центнеров с гектара (СП, 22.01.1943), Студенты тепло поздравили награждённых наставников, которые готовят их к труду на хлебородной земле (ВП, 17.11.2000).

Значимость данного природного образования для человека также выражается в структуре ЛСВ «территория, находящаяся в чьем-л. владении, управлении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях; почва» [БТС, с. 363]: Как известно, земля — собственность государства, переданная колхозу в вечное пользование, не может быть сдана в аренду или передана другой организации (СП, 06.10.1940), Брошенные земли возвращаются в оборот (ВП, 28.12.2001).

¹ В тексте диссертации сохранены орфографические и пунктуационные особенности

цитируемых источников.

Особую роль в выражении ценности земли для человека играет приём олицетворения: Щедро оплатила колхозная земля труд, затраченный на её обработку (СП, 16.01.1941), Припади к земле, и даст она тебе силы жизненные (ВП, 03.08.2001). Качества, свойственные живому существу, выражаются в смысловой структуре лексемы земля в процессе её функционирования в сочетании с глаголами, обозначающими действия, производимые человеком.

Приём олицетворения широко используется при функционировании анализируемого субстантива в текстах периода Второй мировой войны: Земля стонала от разрывов крупных бомб (СП, 26.11.1943). При этом в его смысловой структуре актуализируется потенциальная сема ‘способность издавать звуки, проявлять чувства’. Обращение к данному приему в подобного рода контекстах позволяет выразить боль, которую испытывают люди на войне, неприятие разрушительной силы, стремление к восстановлению гармонии в мире.

В основе классификации существительных, обозначающих объекты ландшафта, лежат различные критерии. Из них основными являются особенности рельефа (равнина; возвышенность, возвышение, высота; углубление, низменность, низина, глубина), состав верхней части земной поверхности и недр (почва, грунт, земля, недра, порода, ископаемое, камень, минерал), местоположение полезных ископаемых (бассейн, месторождение).

Гиперонимы субстантивов, именующих ровные участки суши или понижения и повышения земной поверхности, редко функционируют в текстах СМИ. Вероятно, такая особенность объясняется необходимостью употребления в газетных публикациях лексем, имеющих более конкретное значение: они должны указывать на местоположение природных объектов, содержать в семной структуре характеристику очертаний, размеров (например, слова овраг, степь, холм).

В качестве гиперонимов существительных, обозначающих природные вещества, которые входят в состав горных пород либо залегают в глубинах или на поверхности земли [БТСРС, с. 107], выступают лексемы минерал, порода, ископаемое, камень, месторождение, недра.

В процессе употребления данных существительных в указанном значении в их смысловой структуре появляются компоненты, позволяющие определить способы практического применения природных образований. Например, при функционировании лексемы камень в значениях «всякая горная порода в виде сплошной массы или отдельных кусков» и «отдельный кусок такой породы» [БТС, с. 412] актуализируются такие потенциальные семы, как ‘строительный материал’: С февраля началась заготовка камня, в мае расчистили траву, подвезли грунт и песок, в июне приступили к строительству шоссе (СП, 06.10.1939), Сюда, говорит, надо в следующий раз захватить лопату, топор, бутовый камень, брусья… (ВП, 26.06.2002); ‘материал для изготовления украшений, предметов искусства’: Художники всегда стремились запечатлеть в камне, глине, цвете неповторимые черты своих избранниц, создавая тем самым идеал женской красоты своего

времени (ВП, 31.03.1999).

Используется данное существительное и в переносных значениях, при этом могут образовываться контекстуальные значения, в которых актуализируются такие дифференциальные признаки главного ЛСВ, как ‘твердость’: Камни, а не калачи (ВП, 12.03.1999); ‘тяжесть’: Прошло мгновение — и фашистский самолёт камнем упал на землю (СП, 02.07.1941), <…> рыбак камнем пошёл на дно (ВП, 05.12.2003).

В производных узуальных значениях, которые образованы от ЛСВ, выступающих в качестве гиперонимов ЛСГ «горные породы, ископаемые, камни», в текстах СМИ функционирует лексема недра: Среда делегатов — старые большевики, вынесшие на своих плечах не один десяток лет революционной борьбы, и молодые кадры, окрепшие и закалившиеся в горииле сталинских пятилеток, поднявшиеся из недр народа, взращённые под солнцем Великой Социалистической Октябрьской революции (СП, 11.03.1939), <… > однако документы завязли где-то в глубинных недрах кремлёвской демократии (ВП, 10.10.2001). В приведённых примерах представлен ЛСВ «о внутреннем пространстве, внутренней части чего-л. / о народе, народных массах» [БТС, с. 621]. При образовании переносного значения произошла актуализация дифференциальных сем ‘удалённость’, ‘положение на большой глубине’, выделяемых в главном значении: «места под земной поверхностью, глубины земли» [БТС, с. 621].

Гиперонимом существительных, обозначающих верхний слой земной поверхности, является слово почва [БТСРС, с. 110]. В отличие от гиперонимов слов, отражающих особенности рельефа, данный субстантив активно функционирует в текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда». Такое свойство можно объяснить тем, что в Нижнем Поволжье хорошо развито сельское хозяйство, которому на страницах региональных СМИ уделяется особое внимание. Во многих статьях освещаются вопросы обработки почвы, улучшения её плодородности, что приводит к актуализации ЛСВ «верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь»: В почву вносили минеральные и органические удобрения (СП, 20.08.1940), В целях сохранения плодородия почвы в этом году убавили посевы подсолнечника (ВП, 04.07.2003).

Реализуется в процессе функционирования лексемы почва и значение «о стране, народе с особенностями его психологического склада, культуры, условий жизни» [БТС, с. 947]: А что может быть дальше от брызг шампанского Кальмана и Легара, чем история «цветной» банды с нью-йоркской окраины? В этом таится причина неорганичности мюзиклов на русской почве (ВП, 20.05.2000). Употребление анализируемого слова в данном значении позволяет автору поднять проблему адаптации иностранной культуры в России.

В значении «то, на чём зиждется что-л.; основание, основа» [БТС, с. 947] существительное почва используется в основном для характеристики негативных ситуаций, явлений: В сентябре 1938 г. Франция предала независимую Чехословацкую республику, связанную с ней военным союзом, и тем самым подготовила почву для ещё более наглых разбойничьих захватов (СП, 03.04.1939), Психологи говорят, что в такого рода замкнутой подростковой среде может возникнуть почва для «дедовщины» (ВП, 01.07.2000).

В предложениях Бурса явилась благоприятной почвой, где одарённые ученики часто превращались в опасных преступников, воров-профессионалов, вроде Аксютки или ростовщиков, как Тавля (СП, 17.10.1938) и Однако благодатную почву для этих сомнений и обвинений в том, что в Российской армии «окопались» «махинаторы» и «братки» дало само же командование (ВП, 20.05.2003) исследуемый субстантив сочетается с прилагательными благоприятный, благодатный, в семной структуре которых содержится положительная коннотация. Несмотря на это, всё сочетание приобретает отрицательную оценку, так как характеризует негативные жизненные ситуации. Контекст ставит под сомнение положительный смысл прилагательных, вследствие чего в предложениях возникает ирония.

Случаи выражения в ЛСВ «то, на чём зиждется что-л.; основание, основа» позитивного восприятия человеком окружающей действительности единичны: И мне, молодому бригадиру, легче руководить, чувствуя под собой твёрдую почву коммунистических отношений с товарищами по работе (СП, 02.10.1940), Благодатная почва для творчества? (ВП, 30.06.1998). В данных предложениях актуализация положительной оценки происходит в результате употребления прилагательных твёрдый «не подверженный изменениям, непоколебимый, устойчивый, прочный» [ТСРЯ, с. 973] и благодатный «обильный и радостный, полный благ» [ТСРЯ, с. 47].

Анализ существительных, являющихся общими обозначениями объектов земного пространства, показывает, что в репрезентации русской языковой картины мира основную роль играют лексемы земля, почва, недра, реализующие в текстах СМИ не только значение «земное образование», но и производные от него ЛСВ.

2.1.1 Лексико-семантическая группа «равнина»

Единицы ЛСГ «равнина» обозначают различные природные образования, составляющие ровное пространство суши. В структуре значений этих слов представлены следующие интегральные семы: ‘местоположение’ (архипелаг, атолл, берег, взморье, заречье, континент, коса, лукоморье, материк, мыс, остров, отмель, перешеек, плавни, плоскогорье, пляж, побережье, полуостров, поморье, понизовье, приморье, проталина, стрелка), ‘размер’ (континент, коса, лужайка, материк, плоскогорье, пуща, роща, степь, стрелка) ‘форма’ (атолл, коса, мыс, перешеек, побережье), ‘физические свойства’ (болотина, болото, топь, торфяник, трясина), ‘наличие растительности’ (глушь, гуща, дебри, джунгли, кустарник, лес, лесостепь, лесотундра, луг, лужайка, мелколесье, оазис, опушка, пампасы, подлесье, поле, полесье, поляна, поросль, прерии, пуща, редколесье, роща, саванна, сельва, степь, субтропики, тайга, тропики, тундра, чаща, чащоба), ‘отсутствие растительности’ (полупустыня, пустыня), ‘роль в жизни человека’ (луг, пляж).

В текстах региональных печатных СМИ функционируют прежде всего такие существительные данной ЛСГ, которые обозначают природные объекты, характерные для Нижнего Поволжья. К ним относятся слова поле и степь.

Существительное поле употребляется в текстах региональных газетных изданий для обозначения широкого ровного земного пространства, для которого характерна низкорослая растительность: И в городе, и где-то далеко за ним, на обочинах автотрасс и на тихих полях, проклюнулись первые зелёные ростки (ВП, 17.04.1998).

Однако чаще всего рассматриваемый субстантив функционирует в значении «обрабатываемая под посев земля, возделанный участок» [БТС, с. 898-899], что обусловлено развитой системой сельского хозяйства в Нижневолжском регионе, необходимостью освещения в текстах СМИ проблем агропромышленного комплекса. Значение работы в поле, выращивания продуктов питания, получаемых с волгоградских полей, ярче всего отражается в текстах, в которых данное природное образование приобретает образную характеристику: Чёрный бархат полей сменяется ковром озимых всходов (СП, 11.04.1943); наделяется качествами, свойственными человеку: В сочетании с минеральной подкормкой да

надёжной защитой от вредителей поле отзовётся добрыми намолотами (ВП, 31.08.2000).

Для существительного поле характерно функционирование в текстах областных СМИ в значении «специально оборудованная площадка (для взлёта и посадки самолётов, спортивных игр и т. п.)» [БТС, с. 899]: Капитан часто с командного пункта выходил на зелёное поле аэродрома и всматривался в даль, прислушивался, не шумит ли мотор (СП, 27.01.1942), Дважды хозяева поля опасно выполняли штрафные удары (ВП, 19.06.1998). В этом случае актуализируются интегральная сема ‘ровное пространство’ и потенциальная сема ‘большое пространство’, выделяемые в семной структуре главного ЛСВ данного субстантива.

В значении «область, сфера (какой-н. деятельности), поприще» [Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (далее — СУ): т. Ш, с. 513], «область деятельности, проявления чего-л.» [БТС, с. 899] слово поле в советских и постсоветских печатных СМИ употребляется по-разному. В изданиях 1938-1943 гг. оно функционирует в текстах о жизни социума: <…> на любом участке нашей общественной жизни парторганизациям предоставлено большое поле деятельности <…> (СП, 09.04.1940); в материалах, посвящённых экономической сфере: Предприятия социалистической промышленности, оснащённые самой передовой в мире, совершенной техникой, являются обширным полем для наиболее высокой организации труда (СП, 22.10.1939) и политической жизни страны: Положение, создавшееся в Польше, распад польского государства, анархия и беспорядок, воцарившиеся в Польше, сделали Польшу удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР (СП, 20.09.1939). В текстах 1998-2003 гг. субстантив поле в указанном значении характеризует явления постиндустриальной эпохи: К сожалению, в округе нет единого информационного поля, и мы вынашиваем мысль о том, чтобы одна из районных газет стала окружной (ВП, 28.03.2002).

В текстах, посвящённых военным событиям, рассматриваемое существительное употребляется в значении «основной цвет, фон под узором» [БТС, с. 899]: Звёздочки на погонах генералов вышиты по золотому полю — серебром, по серебряному полю — золотом <…> (СП, 09.01.1943).

Военная сфера также подчиняет себе ЛСВ «пространство, доступное для каких-нибудь действий, находящееся в пределах действий чего-н.» (спец.) [СУ, т. III, с. 513]: Противник не выдержал напора советских воинов и отступил, оставив на поле боя до 100 фашистских трупов, 3 миномета, 40 пулемётов, одну противотанковую пушку и другое военное имущество (СП, 28.03.1943); «открытое пространство, занятое войсками, а также бой или поединок на таком пространстве» (стар.) [ТСРЯ, с. 685]: Ратное поле, со времён Сталинградской битвы густо усеянное солдатскими костями и осколками снарядов, в первый раз возродили в 1980 году (ВП, 08.05.2002).

Подобное значение может приобретать в текстах о войне и слово степь: От метких попаданий навеки умолкли 3 вражеских пулемёта, развалились 4 блиндажа, 30 фашистов полегли костьми в степи (СП, 21.01.1943), Солдаты Гитлера удобрили степи России. Дошли немцы до Волги, но у Волги и полегли (СП, 30.04.1943). Употребление этого существительного в конструкциях с устойчивым словосочетанием в первом предложении и с обозначающим один из видов работы в поле глаголом удобрить во втором позволяет не только указать место военных действий, но и дать оценку военным действиям, выразить отношение к врагу.